高速道路「右ルート」「左ルート」なぜ分かれる? 謎の「左右分岐」どっち選ぶのが“正解”!? 設置された理由とは

高速道路を走っていると突如現れる「右ルート」「左ルート」の分岐。いったいどちらを選べばいいのでしょうか。

「左ルート」じゃないと「行けない」場所もある!?

高速道路を走行中、「右ルート」「左ルート」と書かれた案内標識を目にすることがあります。

このような分岐が設けられている背景には、さまざまな理由があるようです。

![「えっ…!」どっちに行けばイイの!?[画像はイメージです]](https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2026/05/20250529_Highway_Traffic_001.jpg?v=1748490134)

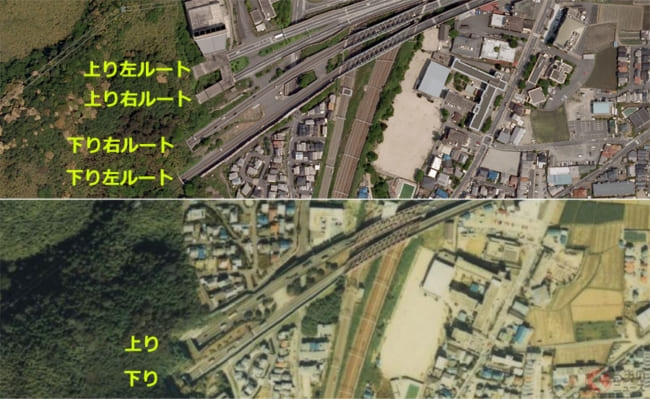

日本の高速道路では、東名高速道路、名神高速道路、中央自動車道など、一部の主要路線で「左右ルート分岐」が採用されています。

その多くは、かつて慢性的な渋滞地点とされていた区間であり、急カーブや勾配、トンネル、サグ(緩やかな登り坂)などが複合的に絡み合うことで、渋滞の主要因となっていました。

このような問題への対策として導入されたのが、同一方向に2つのルートを設ける「右ルート・左ルート」方式です。

進行方向の車線数を物理的に増やすことで交通容量を拡大し、渋滞のボトルネックを解消することを目的としています。

こうした左右ルートは、従来の上り線・下り線構造の一部を再活用したり、新たに並行トンネルを建設したりといった、多様な工学的アプローチによって構築されました。

これらの大規模な改築事業は、主に1990年代から2000年代初頭にかけて実施されています。

既存インフラの再活用は、建設コストの抑制や用地取得の制約回避にもつながり、インフラ整備における、いわば「アップサイクル」の好例とも言えるでしょう。

では実際に、どちらのルートを選ぶべきでしょうか。

一般的には、右ルートの方が若干スムーズに流れる傾向があるとされています。

大型車の多くが左ルートを通行する傾向にあり、交通密度が高まる要因となっています。

加えて、右ルートは追越車線からそのまま分岐できる場合が多いため、スピードを維持しやすい点も流れの良さにつながっています。

しかしながら、時間帯や交通状況や名神上り線の京都方面や日本坂トンネル付近といった特定の場所では、逆転現象が発生することがあり、必ずしも「右ルートが早い」とは限らないようです。

なお、必ず左ルートを選ぶ必要があるケースもなかには存在します。

例えば東名高速道路下り線の鮎沢PAは、左ルートからしかアクセスできません。

また名神高速道路では、左ルートを通らないと大山崎JCTを経由できず、京都縦貫道や新名神方面への接続が不可能になります。

これらの施設を利用する車両が集中しやすいことも、右ルートの方が若干スムーズに流れる理由のひとつとして挙げられるでしょう。

ともあれルート選択を誤ると、目的の施設に立ち寄れないばかりか、大幅な迂回を強いられるケースもあるため、事前の確認が重要です。