「ソレ・タコ・デュアル」って何かの呪文!? 昭和世代なら知っているクルマ用語とは

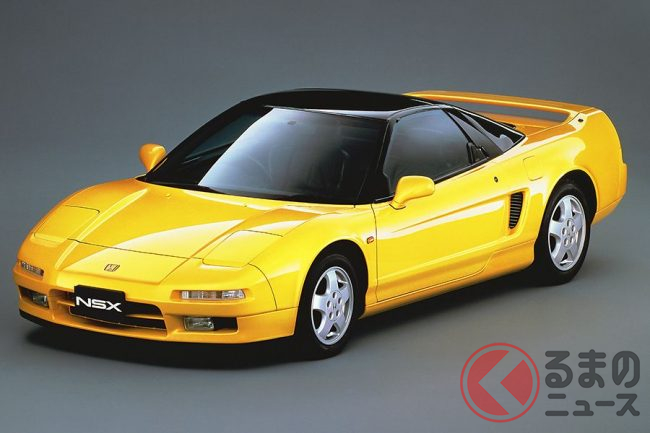

自動車の進化は著しい。今後もEVやPHEVなどが台頭してくれば、いまふつうに存在している技術や用語も、何年かすれば消えていくものもあるかもしれない。かつてクルマ好きは誰もが知っていた、でもいまは消えてしまった自動車用語を振り返る。

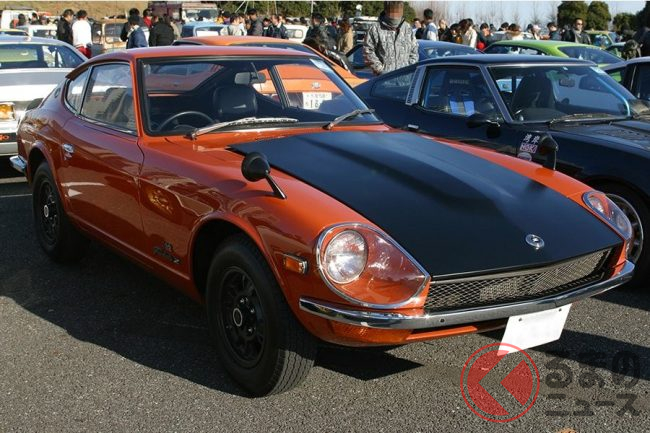

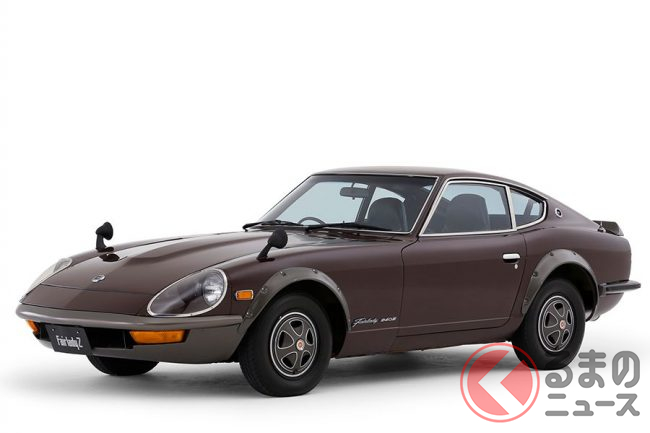

1970年代チューニングの“三種の神器”

自動車の技術は日々進化している。昨日までの常識が、今日に刷新されるのは当たり前。その結果、数多くの技術が使われなくなり、それに伴う用語などが消えていった。そんな消えた自動車用語を振り返ってみたい。

●「ソレ・タコ・デュアル」

まず、昭和のクルマ好きのヤング(若者)であれば、知っていた、いや、知っていないとまずかった言葉が「ソレ・タコ・デュアル」だ。

これは「ソレックス」「タコ足」「デュアルマフラー」の3つをまとめた言葉で、1970年代から1980年代にかけてのチューニングの“三種の神器”とされていた。

ソレックスとは、フランス製の高性能キャブレターを製造していたメーカーである。いまと違って1980年代までのクルマは、燃料と空気を混合させるのはキャブレターの仕事。ソレックスは、高性能キャブレターの代名詞的存在であったのだ。

またタコ足は、社外品となるエキゾーストマニホールド(排気管)だ。エンジンの各気筒につながったエキゾーストマニホールドがエンジンルーム内で、まるでタコの足のようにとぐろを巻いたことから、タコ足と呼ばれた。

そしてデュアルマフラーは、文字通りの2本の排気管のこと。排気経路を2本とすることで排出ガスの通り道が広くなり、それだけ排出ガスの抜けるときの抵抗が減る。

つまり、この3つのアイテムを使うことで、効率よく燃料と空気をガソリンにエンジンに送り込み、効率よくガスを排出する。その結果としてエンジンのパワーがアップするというわけだ。

クルマ好きの若者であれば、愛車を少しでも速く、そしてカッコ良くしたいと思うもの。そうしたクルマ好きが、こぞって「ソレ・タコ・デュアル」を愛車に装着することが勲章のように思われていたのだ。

しかし、「ソレタコデュアル」がもてはやされるのは1980年代まで。1980年代後半から、徐々にクルマは電子制御化されていき、キャブレターが使われなくなる。

また、チューニング技術も高まって、さまざまな手法が広まってゆく。三種の神器をポンと付ければOKという時代は過ぎ去り、それにあわせて「ソレタコデュアル」という言葉も使われなくなってしまうのであった。