昔のクルマの「レースシートカバー」“エモい”と話題に!? 昭和・平成初期は定番だった! 懐かしすぎる「レトロ装備」5選

昭和から平成初期にかけてのクルマには、いまでは見られないアイテムが数多く存在しました。一体どのような装備があったのでしょうか。

懐かしすぎる「レトロ装備」とは!

クルマの装備は時代とともに大きく変化しており、特に2000年代初頭からはIT化が急速に進んだことで、現代のクルマは便利さと安全性を大きく向上させました。

しかし、それ以前となる昭和から平成初期にかけては、今では見られなくなった特徴的な装備が数多く存在していました。

懐かしいクルマの装備には、どのようなものがあったのでしょうか。

●レトロな風情が蘇る「レースシートカバー」

昭和から平成初期のクルマによく見られたのが「レースシートカバー」です。その名のとおり、白いレース編みでできた車のシートカバーのことで、メーカーや車種によりさまざまな種類の繊細なレースで彩られ、現在主流の本革調などのシートカバーとは全く異なるデザインがレトロでノスタルジックな雰囲気を醸し出していました。

一見すると、テーブルクロスのようなレース素材は汚れやすいのではないかと思われがちですが、実は実用的な面も持ち合わせていました。

というのも、夏場はシートのベタつきを抑え、冬場はシートの冷たさを和らげてくれるなど、見た目以上に快適性にも貢献していたのです。

当時は年配のユーザーからの評判が高かった一方で、若者の間では「オジン臭い」と敬遠される傾向もありましたが、それが最近では、若い世代の間でそのレトロな雰囲気から「エモい」アイテムとして再注目されているといいます。

●手動で窓を開閉する「クルクルハンドル」

現在では当たり前となっているパワーウインドウですが、昭和から平成初期にかけては、トヨタ「クラウン」や日産「セドリック/グロリア」などの高級車、またはトヨタ「マークII」や日産「スカイライン」などの上級グレードにのみ採用される特別な装備でした。

一方で、普通のクルマは「クルクルハンドル」とも呼ばれる、窓を開閉するための装置が備わりました。

正式には「ウインドウレギュレータ」と呼ばれる装置ですが、操作しやすいように現在のパワーウインドウスイッチよりも低い位置に設置。窓を開ける場合は反時計回りに、閉める場合は時計回りハンドルを回します。

当時、パワーウインドウは多くのドライバーにとって憧れの装備で、社外品の後付けパワーウインドウが市場に出回っていたほか、中にはクルクルハンドルをまるでパワーウインドウのようにゆっくりと操作するテクニックを身に付けた人もいたといいます。

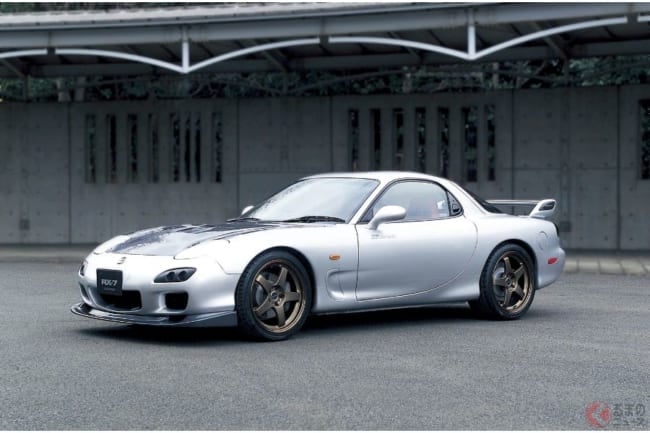

●パカッと現れる「リトラクタブルヘッドライト」

かつて多くのスポーツカーに装着されていた「リトラクタブルヘッドライト」は、通常はボディに格納されていますが、ライト点灯時にパカッと姿を現すという特徴的なギミックを持つヘッドライトです。

特に1970年代後半のスーパーカーブーム時代には、この装備が人気を博しました。

漫画「サーキットの狼」のヒットをきっかけに、子どもたちがヨーロッパの高級スポーツカーに熱狂した社会現象の中で、ランボルギーニ「カウンタック」やフェラーリ「512BB」は特に人気が高く、両車ともリトラクタブルヘッドライトを採用。

国産車ではマツダ「RX-7」やトヨタ「カローラレビン(AE86)」、トヨタ「セリカXX」、日産「180SX」などに搭載されており、これらは一般ユーザーでも手が届く存在でした。

現在は、歩行者保護の観点やコスト面から、リトラクタブルヘッドライトを装着するクルマは姿を消してしまいましたが、そのワクワク感は今でも多くの自動車ファンを魅了し続けています。