ナンバーの「色が違う」意味あるの? 軽自動車も「白」でいいですよね? 全部で「4色ある」色分けに込められた「重要な理由」とは

クルマのナンバープレートをよく見ると、軽自動車だけ「黄色」だったり、そのほかの色もあります。なぜ「全て白色」ではないのでしょうか。また、軽自動車はなぜ普通車と色が違うのでしょうか。

実際何のために? 国交省の説明は

国土交通省は、現在の「色分けの意味」について、以下のような理由を挙げています。

●有料道路の料金収受

高速道路の料金で、普通車と軽自動車で料金を分けたい場合、料金所でスタッフがパッと見て「これは軽自動車だ」と判断し、適切な料金表示をするのに効果を発揮します。

●バス、タクシー、トラック営業類似行為の防止

自動車を使って人や物を乗せて商売をする場合、「事業用車両」に登録されなければなりません。

この会社のこのクルマはサービスとして人を乗せても問題ないですよ、という厳しい基準をクリアして初めて、日本国内で運送事業ができるようになっています。

もし白ナンバーや黄色ナンバーで運送行為が行われていた場合、それは無許可で違法営業が行われているという証明であり、不十分な安全基準や悪質な運賃体系など、何らかの「安全性が欠落」している可能性があります。

一般人にとって、そうした危険な営業車両をパッと見で判別して避けられるように、色分けがなされているのです。もちろん通報などによって違法営業が発覚すれば、道路運送法に基づいて罰則の対象となる可能性があります。

※ ※ ※

ところで、近年はETCが普及しているので、ETC通信情報にもともと自分が普通車か軽自動車かが登録されているので、ナンバーの色はほとんど関係ありません。

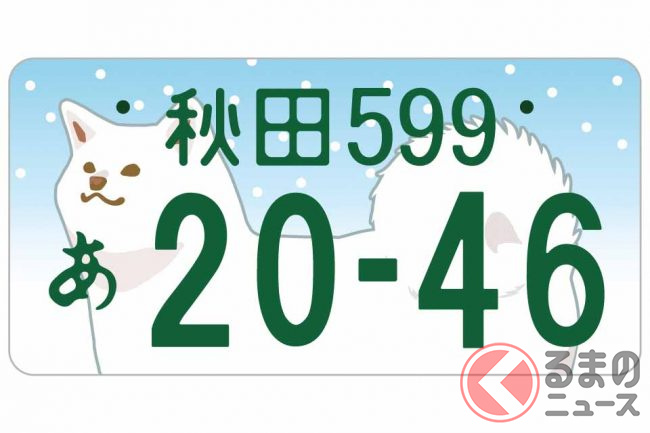

そういった背景もあり「全国図柄ナンバー」「ご当地図柄ナンバー」など、軽自動車であっても白地のナンバーが打ち出され、普及してきています。

なお、白地ではあるものの、それまでの「黄」「緑」「黒」の識別色は「ふちどり」で残されていて、料金所スタッフも一応は判別可能になっています。

いっぽうでインバウンド需要などを背景とした「白タク」(白ナンバーによるタクシー営業)の横行も社会問題になっており、安全面や金銭トラブルなどの課題が浮き彫りになっています。

きちんと事業用登録がされているのは「緑のふちどり」があり、無許可営業であれば「ふち無し」「黄色のふちどり」という違いがありますが、パッと見では見過ごしてしまいがちです。

とはいえ結局は、判別のしやすさかどうかに関わらず、国が無許可営業をしっかり取り締まる意欲があるのかどうかがカギになってくるでしょう。ナンバーの色によって新たに何らかの対策をするのか、別の対策を考えるのか、今後の動向に注目です。

Writer: くるまのニュース編集部

【クルマをもっと身近にするWEB情報メディア】

知的好奇心を満たすクルマの気になる様々な情報を紹介。新車情報・試乗記・交通マナーやトラブル・道路事情まで魅力的なカーライフを発信していきます。クルマについて「知らなかったことを知る喜び」をくるまのニュースを通じて体験してください。