「駄目ですよ…挿れっぱなし…」 使う度に抜き差しが必要です! 「面倒だからそのまま…」のリスクは? 実は知らない「ETCカード」の扱い方とは

ETCを利用する上でいくつか注意したい点があります。そのひとつとして挙げられるのが、ETCカードを車載器に「挿しっぱなし」にすることです。ドライバーの中には毎回の抜き差しが面倒という理由でETCカードを常時挿入している人も少なくありません。

ETCカードの抜き忘れ・挿し忘れ防止のためにできる対策は?

高速道路のETCレーンをよく利用する人の場合、ETCカードを車載器に挿しっぱなしにしていることが少なくありません。

実はETCカードについては毎回抜くことが推奨されていますが、これは一体なぜなのでしょうか。

高速道路の料金所を通行する際には、多くのドライバーがETCを利用しています。

国土交通省が公表している「ETCの利用状況」によると、2024年11月時点のETC利用率は全体の95.1%であり、この割合は年々増加傾向にあります。

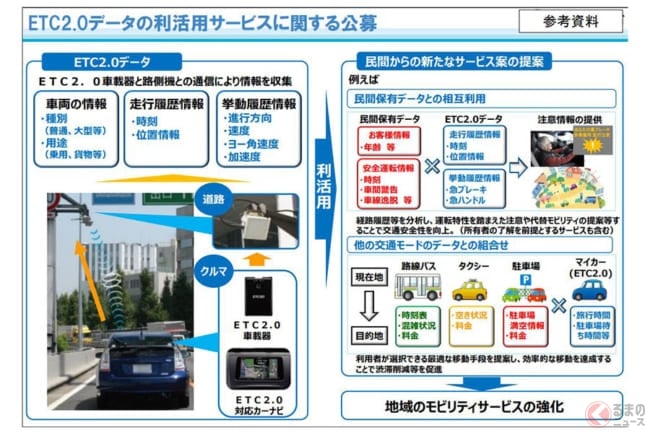

ETCカードを車載器に挿入した車両がETCレーンを通過すると、料金所のアンテナと車載器との間で料金支払いに必要な情報が無線で交信され、自動的に料金の支払いがおこなわれる仕組みであり、その利便性から利用者が増えています。

ただしETCを利用する上でいくつか注意したい点があります。そのひとつとして挙げられるのが、ETCカードを車載器に「挿しっぱなし」にすることです。

ドライバーの中には毎回の抜き差しが面倒という理由でETCカードを常時挿入している人も少なくありません。

しかし、高速道路各社や車載器メーカーなどでは車両から離れるときにETCカードを抜くことを推奨しています。

まずその理由として、挿しっぱなしはETCカードの盗難リスクがあるという点が挙げられます。

車種や機器によってETC車載器の位置は異なるものの、ダッシュボード上や運転席の足元付近など外から見える場所に車載器が取り付けられていると、ETCカードが挿入されているかどうかも外から容易に分かります。

さらに、仮にETCカードが盗難に遭い不正利用されたとしても、普段から挿しっぱなしの状態だった場合は被害の補償の対象外となる可能性があります。

たとえば、りそなカードの「ETCカード規約」第7条第3項をみると、ETCカードの紛失や盗難などに関して次のように明記しており、ドライバー自身の責任が大きいことがうかがえます。

「会員がETCカードを車内に放置していたことにより紛失または盗難にあった場合、紛失・盗難について会員に重大な過失があったものとみなします」

他のカード会社においても同様の規定があり、ETCカードの管理に問題があれば損害がカバーされないと考えられるため、その点は留意すべきといえるでしょう。

またETCカードを挿しっぱなしにしていると、熱でカードが変形してしまうおそれもあります。

特にETCカードのうち「ICチップ」の部分は熱に弱く、動作保証温度は45度~50度前後と言われています。

それ以上の温度になると、ICチップと電極の接合部が熱収縮によって壊れ、車載器に挿入しても正しく動作しなくなるケースが想定されます。

実際、SNS上においても「暑さでETCカードが壊れた」、「ETCカードの挿しっぱなしで読み取りエラーが出るようになった」などの体験談が複数寄せられています。

なおJAFが2023年8月におこなった真夏の車内温度の変化に関するユーザーテストにおいては、最終的に車内温度が48度、ダッシュボードにいたっては57.8度まで上昇するという結果も出ており、夏場は一段と注意する必要があります。

上記のように防犯面やカードの機能面などを考慮すると、車両を使用するつどETCカードを抜き差しすることが理想といえますが、ついつい忘れてしまうというドライバーもいるでしょう。

これに関しては、「運転の際に免許証やETCカードなどを一つのポーチに入れて携帯するようにしている」、「抜き忘れ・挿し忘れ防止のメモを車内に貼っている」などの意見が寄せられており、普段からETCカードの挿入・取り出しなどをクセづけることが大切です。

ETC車載器によっては抜き忘れ、挿し忘れなどを警告音で知らせる製品もあるため、それらの機能を上手く活用しても良いでしょう。

※ ※ ※

ETCカードは盗難や破損などを防止するため、クルマを離れる際にはできる限り抜くことが重要です。

またETCカードの有効期限が切れているとETCレーンの発進制御バーが開かないことから、抜き差しとあわせてカードの有効期限を確認するようにしましょう。

Writer: 元警察官はる

2022年4月からウェブライターとして活動を開始。元警察官の経歴を活かし、ニュースで話題となっている交通事件や交通違反、運転免許制度に関する解説など、法律・安全分野の記事を中心に執筆しています。難しい法律や制度をやさしく伝え、読者にとって分かりやすい記事の執筆を心がけています。