クルマに備わる謎の「123ダイヤル」何のため!? いつ使えばいいの? 知らないと「まぶしい迷惑運転」になる可能性も! 知らない人多すぎな「スゴい機能」の正体とは

クルマのインパネまわりなどに、「0」から「3」などの数字が書かれたダイヤルスイッチが備わっている場合があります。「実は一度も触れたことがない」という人も多いという「謎ダイヤル」について紹介します。

愛車の「取扱い説明書」ちゃんと見たことありますか!?

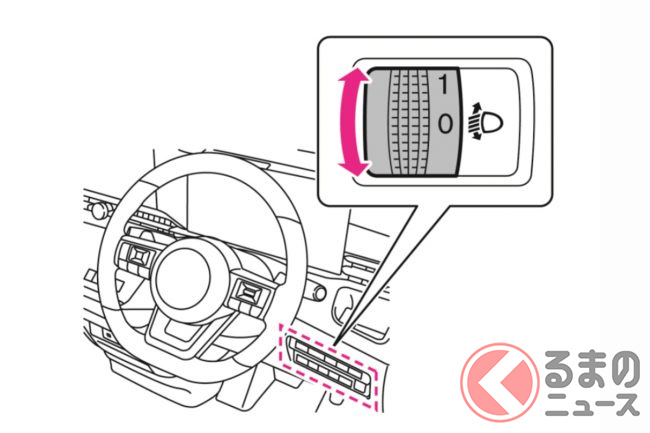

運転席まわりの操作パネルのなかに、「0」から「3」などの数字が書かれたダイヤルスイッチが設けられているクルマがあります。

数字にはそれぞれどのような役割があり、そしていつ使うべきものなのでしょうか。

![実は「触ったことない人」という人、手を挙げて![画像はイメージです]](https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2026/01/20250129_Headlight_Traffic_Accident_001.jpg?v=1738124048)

主にハンドル付近に設置されたダイヤルスイッチの正体は、「ヘッドライトレベライザー」です。

このスイッチを操作することで、ヘッドライトの照射角度を上下方向に調整することができます。

おそらくこのスイッチの用途がわからない、あるいは使ったことがないという人も珍しくないでしょう。

しかしクルマにこのスイッチがついている場合、必要な場面で適切に操作しなければ、他のクルマの迷惑になったり、事故を誘発したりする恐れがあるため注意が必要です。

ヘッドライトレベライザーの操作が必要となる場面は、後部座席を含めた乗車人数が多い時や、ラゲッジルームに重い荷物を載せている時などです。

これは後部座席やラゲッジルームが重くなることで、相対的にクルマの前部がやや浮上する「おしり下がりの状態」になり、ヘッドライトの照射角度も上向きになってしまうためです。

市街地などでは「すれ違い用前照灯」という、いわゆる「ロービーム」を使用しますが、前方40mが照射できるよう調整されています。

さらに、対向車や前方を走行するクルマを眩惑しないよう、ロービームの上部分は「カットオフライン」でカットされており、必要以上に上部を照らさないような仕組みになっています。

しかしクルマの後部が重くなることで、本来のカットオフラインよりも上の部分を照らすことになり、周囲のクルマが眩しく感じてしまうかもしれません。

特に近年は、従来よりも明るいLEDヘッドライトの普及も進み、眩しいと感じるシーンも増えています。

例えば日産のミニバン「セレナ」では、最上級グレード「e-POWER LUXION」以外のモデルに「マニュアルレベライザー」が備わり、スイッチの目盛りは「0」から「3」まであります。

取扱い説明書によると、ラゲッジルームに荷物がなく、ドライバーのみやフロントシート2名だけが乗車している時は目盛りを「0」にして使用します。

一方で、フロントシート2名に加えて3列目のサードシートに3名が乗車している時は「1」、定員となる8人が乗車している時は「1」、定員乗車で荷物満載の時は「2」、ドライバー1名のみで荷物が満載となっている時は「3」を目安に切り替える必要があるといいます。

クルマごとに数値や目安が異なるため、取扱説明書などで確認してみるといいでしょう。