トヨタ「GRカローラ」が実現する水素エンジンの進化! 「ストイキ × リーン」燃焼切替技術が凄そう!? 未来を切り開く挑戦とは

2025年5月31日から6月1日に開催される「スーパー耐久 富士24時間レース」でトヨタは「液体エンジン」技術のさらなる高みを目指した取り組みの挑戦を行います。どのような進化を遂げているのでしょうか。

トヨタの水素エンジン技術、今回は何が進化した?

水素エンジン車の実用化に向け、着実に歩みを進めるトヨタ。

スーパー耐久シリーズに参戦する水素エンジン搭載の「GRカローラ」は、技術的な挑戦を重ねながら進化を続けています。

今回、5月31日から6月1日に開催される「富士24時間レース」では「液体エンジン」のさらなる高みを目指した挑戦が見られます。

トヨタはカーボンニュートラル実現に向けて「マルチパスウェイ」の取り組みを進めています。

BEV、PHEV、HEVだけでなく、内燃機関の可能性も追求する中で、水素エンジンの開発を続けてきました。

GR車両開発部の伊東主査は「地域とお客様のニーズに合わせた、いちばん適したものを提供していきたい」と語ります。

水素エンジンは、FCEVと同じく水素を燃料としますが、電気に変換せずに直接エンジンで燃焼させるのが特徴です。

FCEVがモーター駆動であるのに対し、水素エンジン車はエンジン駆動という違いがあります。

「水素エンジンのメリットは、FCEVと比較してシステム構成が圧倒的にシンプルなこと。将来的には安価な水素車を実現できる可能性があります」と伊東主査は説明します。

また、「エンジンサウンドはクルマにとって魅力的な要素のひとつ。内燃機関が環境の時代にも生き残れるよう開発を進めています」と、水素エンジンの価値を強調しました。

これまで水素エンジンの開発は、2021年から2022年まで「気体水素」のシステムで、「MIRAI」の高圧気体水素タンクを4つ搭載し、圧力調整弁を介してエンジンに送るシンプルな構成でした。

2021年のデビュー戦となった富士24時間レースでは見事完走を果たし、水素エンジンの可能性を示します。

しかし、気体水素には課題もあり、「24時間走るためには、水素ステーションのスペースが膨大に必要で、期待水素の搭載には限界がありました」と伊東主査は語ります。

そこで2023年からは「液体水素」システムに挑戦しています。

-253度という超低温をキープするために、断熱性能の高い液体水素タンクを搭載。

液体水素をポンプで圧送し、エンジンの熱を利用して気化させる仕組みです。

この液体水素システムにより、ピットでの充填が可能になり、ガソリン車と同じような運用ができるようになりました。

また航続距離も徐々に増えていき、例えば富士スピードウェイでの周回数は気体水素だった2021年-2022年は約12周。

液体水素となった2023年は約20周、2024年は約30周と確実に進化させてきました。

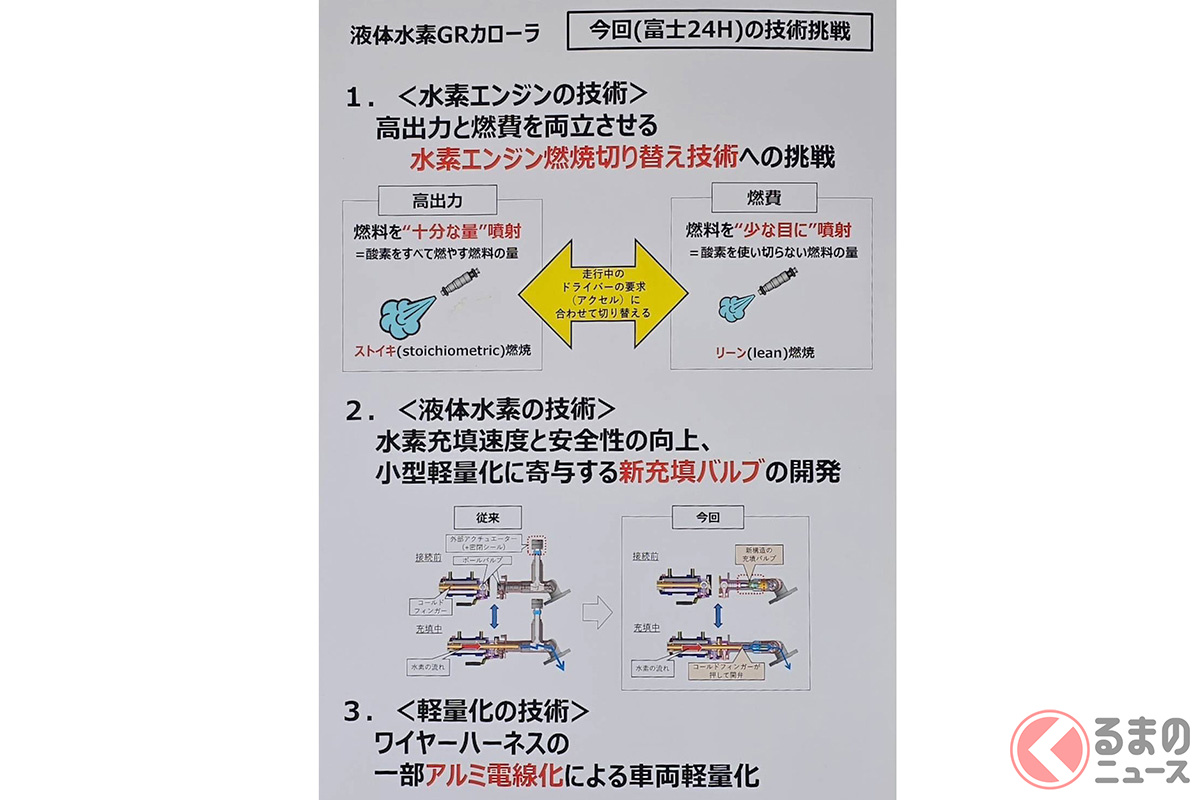

そして、今回の富士24時間レースでは、3つの技術的挑戦に取り組んでいます。

まずひとつめは、 高出力と燃費を両立させる水素エンジン燃焼切り替え技術への挑戦です。

これまでトヨタは、水素エンジンでもガソリンと同等のパワーを実現するため、「ストイキ燃焼」の技術を磨いてきました。

これは、取り込んだ空気中の酸素をすべて燃やす「ちょうど良い」燃料量を噴射する方法。

伊東主査いわく「ストイキとは酸素と燃料が過不足なく燃焼する際の空気と燃料の比率のことです。理論空燃比、ラムダ1とも呼ばれ、これまで4年間基本的にこの領域を一生懸命鍛えてきました。しかし、高出力は実現できても燃費の面では課題がありました」と語ります。

そこで今回から、燃料を少なめに噴射する「リーン燃焼」に着目。リーン燃焼では、酸素が余る状態で燃焼させるため、高い燃費性能が期待できます。

「リーン燃焼はガソリン車ではできない技術です。水素は薄くても燃えやすいという特性を活かせます。ただし、高出力は出ないという課題があります」と伊東主査。

そこで重要になるのが、この2つの燃焼方式の「切り替え」技術です。

「走行中にドライバーの要求(アクセル操作)に合わせて、自動的に切り替える技術に挑戦します。パワーが欲しい時はストイキ燃焼に、巡行走行などの出力をあまり必要としない場面ではリーン燃焼に切り替えることで、高出力と高燃費を両立させます」と伊東主査は説明します。

リーン燃焼でのストイキ値(空燃比の指標)について、伊東主査は「2.5以上を狙っていきたい」と語り、「常に2.5以上で走るのはクルマの性能としては厳しい」とも付け加えました。

レース走行では多くの場面でストイキ燃焼が使われますが、「コーナーでドライバーがアクセルを戻す場面などで、リーン燃焼に切り替わります。1周で約10回切り替わりが発生するので、切り替え時にアクセルがもたつくようなことがないか評価できます」と実戦での検証意義を語りました。

ふたつめの挑戦は、液体水素の充填技術の向上です。

従来の充填バルブでは、バルブ開閉を外部からのアクチュエーターで操作していましたが、流路面積拡大に限界があり、-253度の環境での密閉性向上にも課題がありました。

「今回、新たな内部ピストン構造を採用することで流路面積の拡大が可能となり、充填スピードが約3割向上しました」と伊東主査。

さらに「外部アクチュエーターが不要となったことで2kg軽量化し、外部からの開閉工程をなくしたことで密閉性を向上させ、水素が漏れ出すリスクを抑制しました」と新構造のメリットを説明します。

新構造では、ステーションから伸びる「コールドフィンガー」という部品の前進動作を利用して、バルブを開閉する仕組みを採用しています。

「コールドフィンガーは元々、冷たい液体水素がジョイント部に直接触れないようにするための部品でしたが、その前進動作を利用してバルブを開くという発想です」と伊東主査。

これにより、液体水素の充填スピードは気体水素時代と比較して3倍に向上。「気体水素時代の7.3kgを1分半で充填したのに対し、液体水素では同等の時間で2倍の量を充填できるようになり、さらに新構造バルブによって1.5倍速くなっています」と伊東主査は成果を語りました。

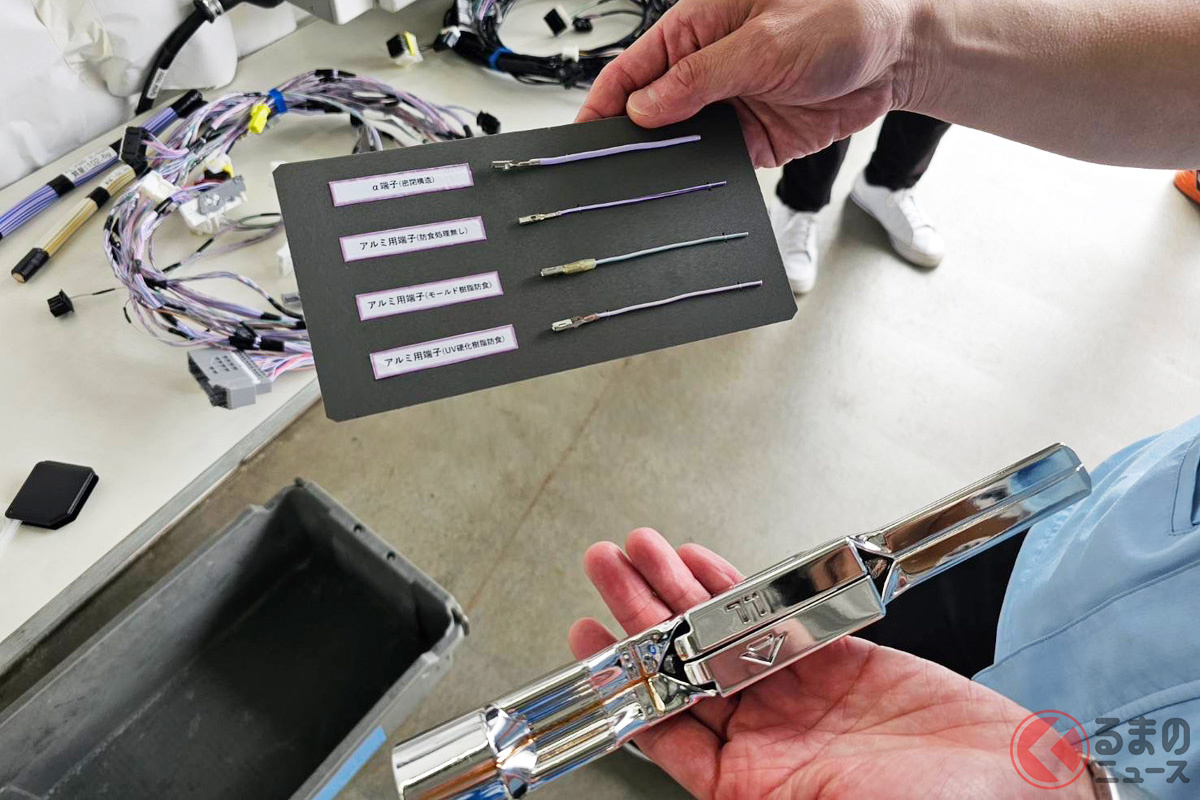

3つ目の挑戦は、車両の軽量化です。

車両の隅々に配索されているワイヤーハーネスの一部を銅線からアルミへと変更しました。

伊東主査は「これまでワイヤーハーネスのアルミ電線化は、端子部への水掛かりによる腐食が課題でした」と語ります。

そこで今回は古河電気工業が開発したファイバーレーザー溶接技術を用いた密閉構造端子を採用することで、この課題を解決しています。

「この変更により従来のワイヤーハーネス重量から18%の軽量化を実現しました」と伊東主査。SDGsの取り組みが強化される中で、アルミ電線は親和性が高く、モータースポーツの場で技術を鍛える取り組みを開始したといいます。

※ ※ ※

また、トヨタは、液体水素技術をさらに進化させるために、「超電導」技術の応用に挑戦しています。

液体水素システムの課題となっているのが、タンクの上部に大きく張り出すポンプユニットです。

「液体水素技術を乗用車で活用できるレベルに引き上げるためには、さらなるパッケージ効率向上が必要です。ポンプを小型軽量化し、さらにはインタンク化(タンク内部に収める)することが課題です」と伊東主査は説明します。

この課題を解決する技術として注目しているのが「超電導」です。

超電導とは、特定の物質が極低温状態になると電気抵抗がゼロになる現象で、リニアモーターカーなどに応用されています。

「リニアモーターカーでは、超低温を作り出すために冷凍機を搭載していますが、水素カローラは液体水素(-253度)を積んでいるため、初めから超低温環境を持っています。冷凍機不要で組み合わせとして最適なんです」と伊東主査。

超電導技術を用いることで、ポンプをタンク内部に収めることが可能になり、パッケージ効率が飛躍的に向上します。

これにより、「現状30周(富士スピードウェイ)の航続距離が40周まで伸びる可能性がある」とのこと。

「開発中の超電導ポンプはすでに試験が始まっています。完成時期はまだ見えていませんが、開発は確実に進んでいます。水素活用の未来を切り開く技術として応援よろしくお願いします」と伊東主査は将来への展望を語りました。

※ ※ ※

トヨタの水素エンジン開発は、単なるレース技術ではなく、将来の市販車への応用を見据えた取り組みです。

ストイキ燃焼とリーン燃焼の切り替え技術、新充填バルブによる充填速度向上、アルミワイヤーハーネスによる軽量化、そして超電導技術の応用など、多岐にわたる技術革新が進んでいます。

伊東主査は「内燃機関が環境の時代にも生き残れるよう開発を進めている」と強調します。

水素エンジンは、電動化とは異なるアプローチで、カーボンニュートラルと走る楽しさの両立を目指しています。

Writer: くるまのニュース編集部

【クルマをもっと身近にするWEB情報メディア】

知的好奇心を満たすクルマの気になる様々な情報を紹介。新車情報・試乗記・交通マナーやトラブル・道路事情まで魅力的なカーライフを発信していきます。クルマについて「知らなかったことを知る喜び」をくるまのニュースを通じて体験してください。