ドライバーレスのクルマが横浜みなとみらいを疾走!自動運転に向けた実証実験を日産が公開!

日産は2027年度より予定している自動運転によるモビリティサービスの提供に向けて、「セレナ」をベースとした走行実証実験を実施しています。今回、みなとみらい周辺の公道にて車内にドライバーが不在の状態の自動運転を体感してみました。

日産の自動運転に向けた実証実験とは

日産は運転席にドライバーが存在せず、遠隔監視による自動運転の実験車の走行を公開しました。

これはモビリティサービスの事業化に向けて推進を加速していくことになると言います。どういうものなのでしょうか。

日本は現在少子高齢化に進んでおり、公共交通機関の担い手も減少傾向です。

人口が減っている地域では、利用者の減少やドライバー不足により、公共交通機関のバスやタクシー事業者の廃業や、バス路線の廃線といったニュースが日々報道されています。

日産では、そんな公共交通機関のドライバー不足や、地域社会が抱える交通サービスの問題解決に貢献し、自動運転技術を活用して誰もが自由に移動できる新しい交通サービスを提供することを目指しています。

ドライバーレス自動運転の実用化に向けて、日産では3つのフェーズで自動運転を進めていくと言います。

ーーー

フェーズ1は2025年-2026年度に自動運転の機運を作り、日常的な自動運転サービス体験の提供。

フェーズ2は2027年-2028年度に地域拡大で受容性向上させ、自動運転サービスの地域拡大と安全性の検証。

フェーズ3は2029年-2030年度に実用化&まちの価値向上、自動運転サービスの定着による、まちの価値向上への貢献。

ーーー

このようなというロードマップを想定しています。なお、レベル4自動運転に必要な3つの要素として「リアルワールド環境で安全に走る性能」、「故障をしても安全を維持する機能」、「無人をサポートする周辺システムの要素を成立させる」ことが重要と言います。

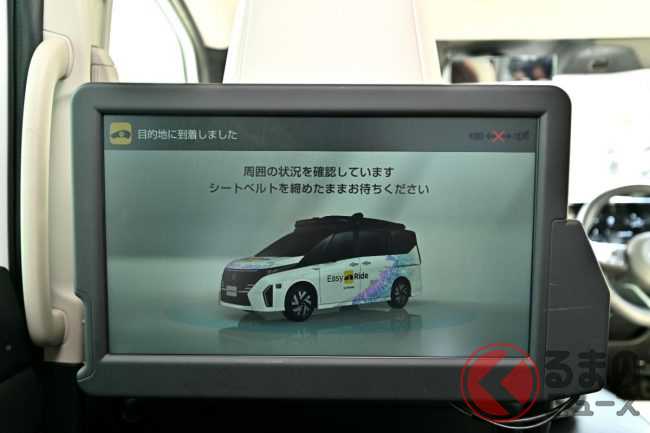

2018年2月より同社の本社がある神奈川県の横浜みなとみらい地区において「リーフ」や「e-NV200」を用いて、自動運転モビリティサービス「Easy Ride」の実証実験を行うほか、福島県浪江町にて有人運転モビリティサービス(なみえスマートモビリティ)を運行してきました。

これらの実証実験はセーフティードライバーとエンジニアが同乗、車外補助員や遠隔監視員などを配置して実験を行ってきました。自動運転を将来的に目指すとしても、実験には多くの人員を必要です。

今回の実証実験では、セーフティードライバーやエンジニアは同乗せず、車両や乗客のトラブルに対応する保安員が同乗しますが、基本は遠隔監視のみで運行していくシステムを搭載しています。

運転席にセーフティードライバーは存在せず、クルマ自身が自動的にステアリング操作やアクセル・ブレーキ操作を行うものです。

テストコースや限られたエリア内のコースを走るものとは違い、一般公道を制限速度内で他の車両が普通に走行しているところでを一緒に走る、混走を行う実証実験は国内初の試みとなります。

安全な走行を行うために、遠隔監視と万が一の際に車両操作を行う人員、補助者として安全確保を担う保安要員が助手席に乗り込み、運転席無人での走行を行うための規定に従い、神奈川県警より道路使用許可を得て実証実験を行っています。

法規も確認し、遠隔型自度運転(レベル2)のための遠隔監視と操作を行う各種審査や許可を得ており、自動車自体が自律走行できる前提だが、必要な場合に人の介入が可能。という状態になっています。

今回の走行は、地域社会の公共交通サービスを前提にしているため、乗車する人がアプリを使い車両を予約、その乗降場に自動的に車両が到着し、 QRコードを使い認証を経て乗車、シートベルトを装着することでドアが閉まり目的地に自動運転で行く仕組みです。

すでに地方などで行われているオンデマンドタクシーやバスのように、乗降場を固定し、アプリで予約を行い乗降場に来た車両に乗り込み目的地へ送り届けるというものです。