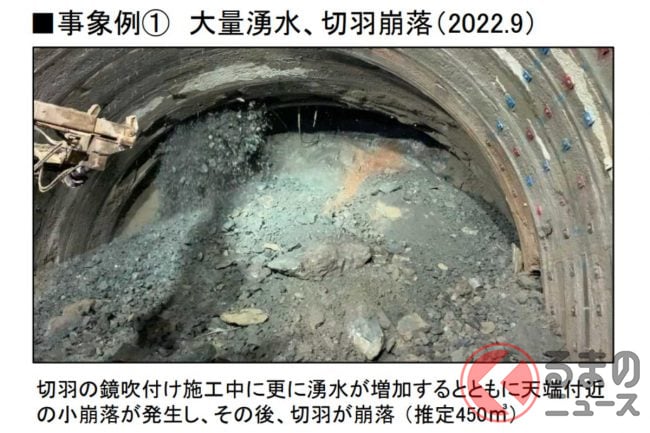

「えっ、まだ先…」 “神奈川~静岡の未開通区間” 新東名の全線開通、延期… 「毎分2.5tの水」驚愕の現場とは

新東名の全線開通へ向け、最後の未開通区間となっている新秦野IC~新御殿場IC。多くのドライバーが待ち望む中、難航を極める工事により開通時期が見直されている同区間。「最難関」とされる現場では一体何が起きているのでしょうか。今回は、NEXCO中日本が公開した資料をもとに、開通延期の背景にある「ものすごい工事現場」の現状について解説します。

悲願の全線開通はお預け… 新東名「最後の25km」なぜ難航? 壮絶な現場の今

ここ数年、多くのドライバーがその完成を心待ちにしていた新東名高速道路の「全線開通」。

しかし、その実現にはもう少し時間がかかることになりそうです。

新東名の全線開通へ向け、最後の未開通区間となっている新秦野IC~新御殿場IC。

多くのドライバーが待ち望む中、難航を極める工事により開通時期が見直されている同区間。「最難関」とされる現場では一体何が起きているのでしょうか。

新東名高速道路において、唯一つながっていない区間があります。それが神奈川県の新秦野ICから静岡県の新御殿場ICに至る、約25kmの道のりです。

この区間さえつながれば、神奈川県の海老名市から愛知県の豊田市まで、約250kmに及ぶ新東名のラインが一本につながります。

それはすなわち、既存の東名高速と合わせて、日本の大動脈である東京~名古屋間の「ダブルネットワーク」が名実ともに完成することを意味しており、物流や観光への恩恵は計り知れません。

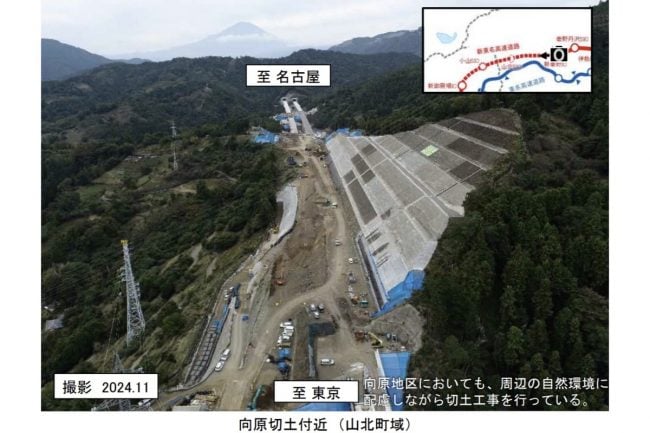

しかし、このエリアは地形が非常に険しく、工事の難易度は国内屈指と言われています。

実際、地形に沿うように作られた東名高速に対し、新東名は最新技術を駆使して極力「直線的」なルートを描いています。

その結果、カーブや坂道が少なく走りやすい道路になる一方で、構造物(トンネルや橋)の比率は東名の約2割に対し、新東名では約7割という高さに達しているのです。

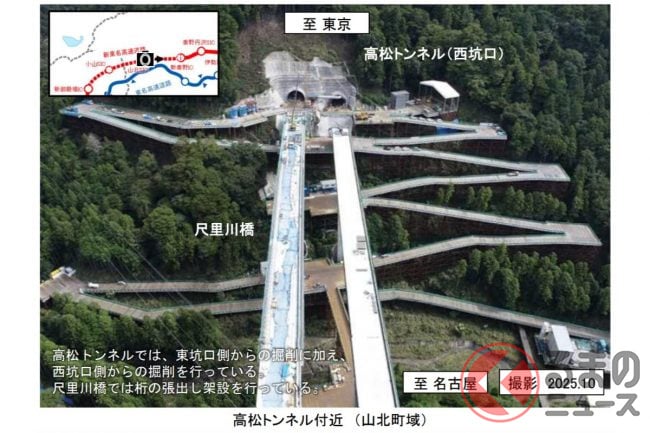

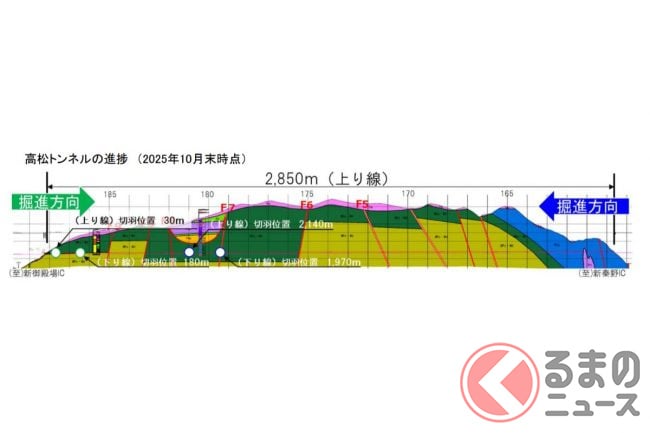

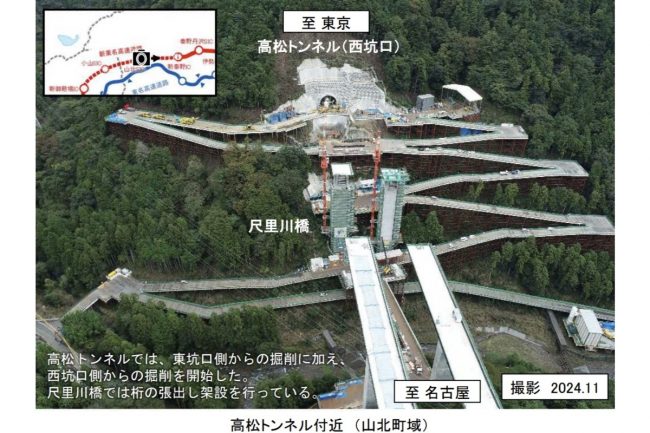

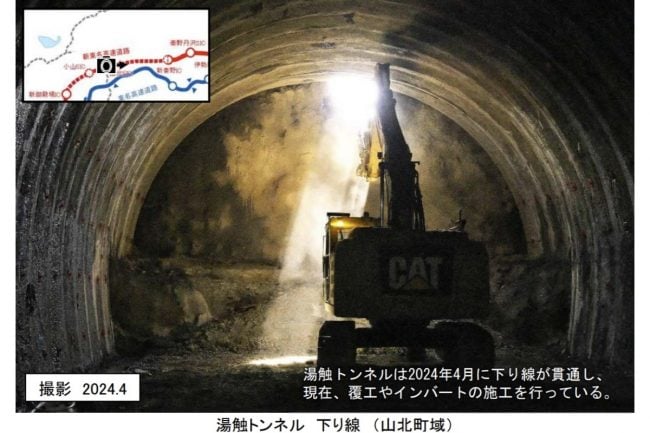

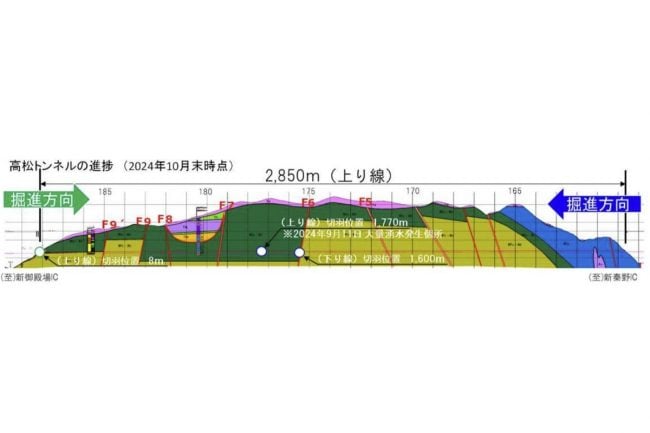

なぜ、これほどまでに工事が難航し、期間を要しているのでしょうか。その最大の要因として挙げられるのが、全線開通への最大の障壁とも言われる「高松トンネル」(全長約2.9km)の存在です。

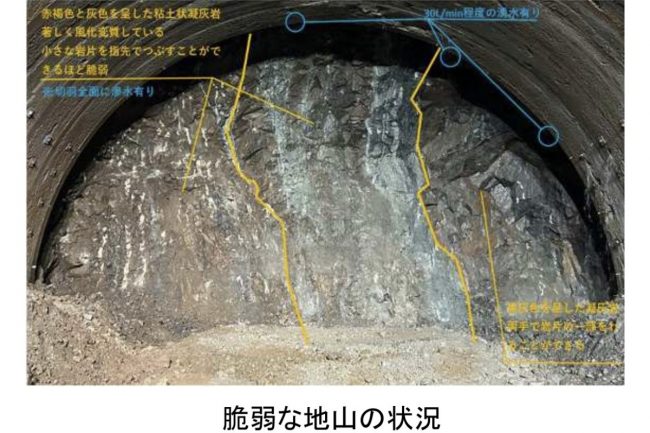

このトンネルが貫く山は、地質学的に見ても非常に特異な場所に位置しています。フィリピン海プレートに乗った伊豆半島が本州に衝突して生まれた場所であり、「断層破砕帯」と呼ばれる非常にもろい地層が広がっています。

さらに厄介なのが、この地域特有の「緑色凝灰岩」という地質です。これは水を含むと膨張して崩れやすくなる性質を持っており、掘削作業を困難なものにしています。

以前に公開された現場の映像では、掘削中の壁面から毎分2.5トンもの大量の水が噴き出し、土砂が崩落して坑内を塞ぐといった衝撃的な光景が記録されています。

これに対抗するため、現場では長い鋼管を打ち込んで地山を固める「長尺鋼管フォアパイリング」や、トンネルの底をガッチリと固める「インバートストラット」といった高度な工法を総動員し、慎重に掘り進めています。

2024年10月からは、工期短縮を目指して反対側の西側坑口からの掘削もスタートし、まさに総力戦の様相を呈しています。

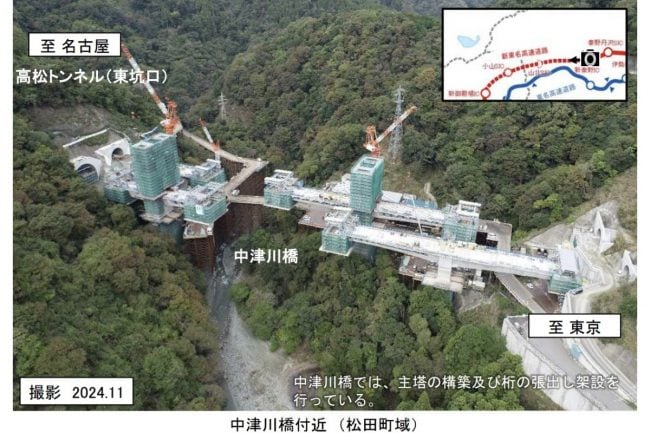

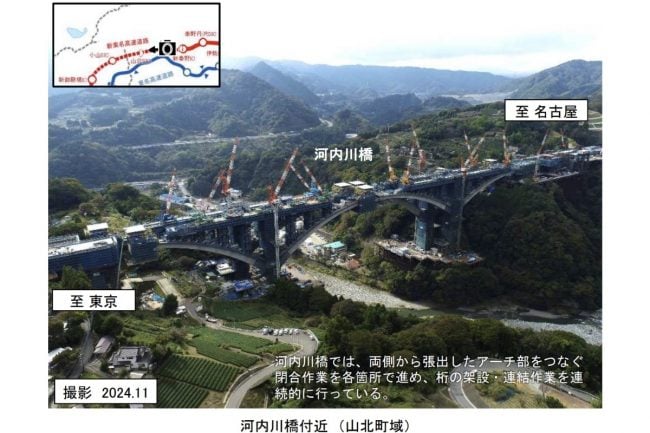

難所はトンネルだけではありません。山と山をつなぐ橋梁においても、驚くべき技術が投入されています。

例えば、「やどりき双扇橋(建設時名称:中津川橋)」は、世界初となる構造を採用した特殊な橋です。断層を避けるためにあえて橋脚の位置をずらしており、その結果として左右非対称という珍しい形状をしています。

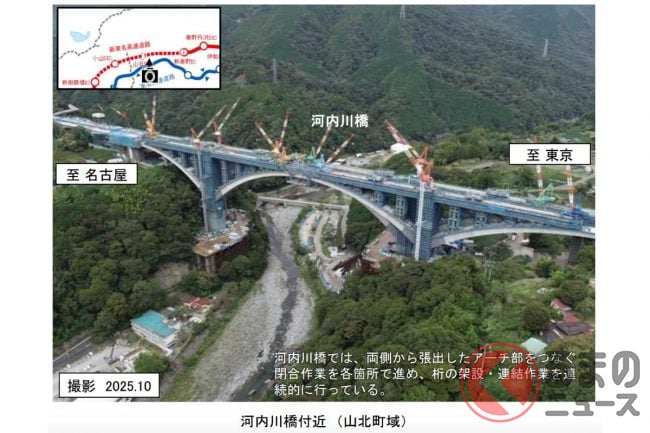

また、深い谷をまたぐ「山北天空大橋(建設時名称:河内川橋)」は、橋脚と橋脚の間が最大220mにも及ぶ、国内最大級のバランスドアーチ橋です。

あまりに急峻な地形のため、資材運搬用に「インクライン」と呼ばれる斜面昇降設備をわざわざ設置して建設が進められています。

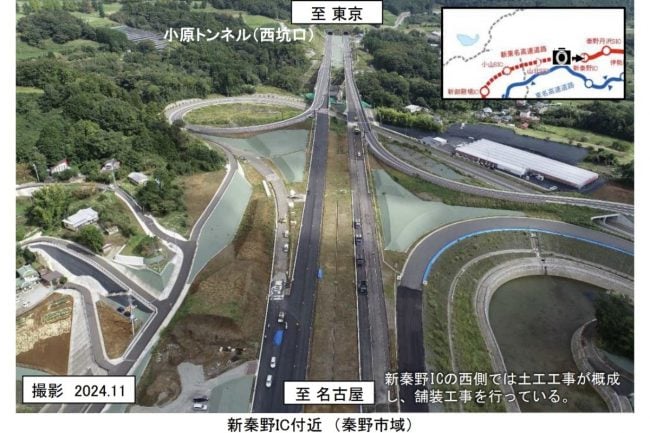

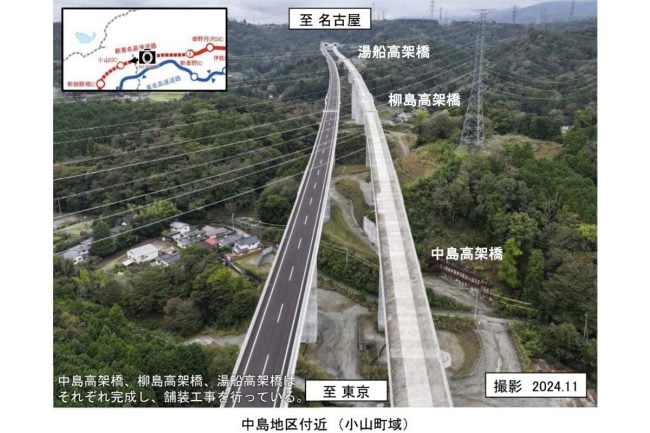

一方で、すでに完成している区間もあります。谷ヶ山トンネルや萱沼トンネルなどは工事を終え、コンクリートとアスファルトの長所を併せ持つ高耐久な「コンポジット舗装」の施工が進んでいます。

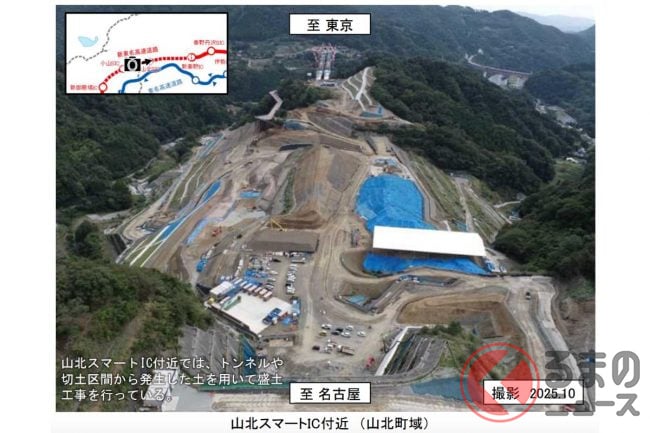

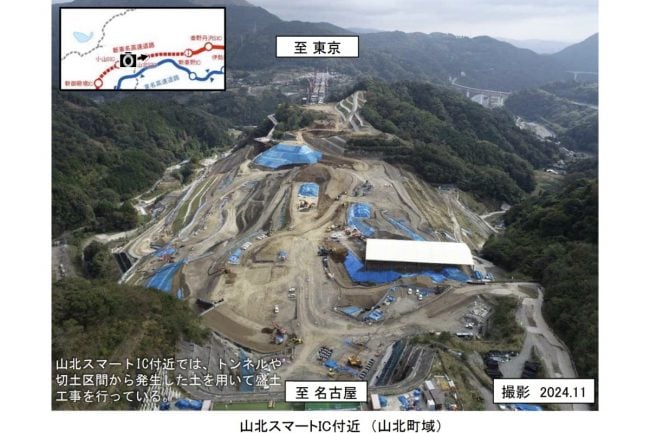

さらに山北スマートIC(仮称)の現場では、ドローン測量やICT建機をフル活用するなど、次世代の建設モデルが実践されています。

※ ※ ※

多くの困難を乗り越えて全線開通した暁には、渋滞緩和はもちろん、災害時の代替ルート確保(リダンダンシー)や救急医療の向上など、私たちの生活に大きな安心と利便性をもたらしてくれるはずです。

実は、この建設中の道路はすでに社会貢献を果たしています。2021年の東京オリンピック・パラリンピックでは自転車ロードレースの舞台となり、最近では自動運転時代を見据えた実証実験のフィールドとしても活用されました。

「2028年度」とも報じられる完成時期ですが、何よりも優先されるべきは工事の安全と、開通後の利用者の安全です。

日本の土木技術の粋を集めた「最後のピース」が埋まるその日まで、もうしばらくの辛抱が必要なようです。