SUBARUの真実! 燃費が劣る? 価格が高い? その裏に隠された価値をジャーナリスト2人が対談解説!【PR】

SUBARU車は燃費や価格の面で誤解されがちですが、その裏には独自の哲学と技術が息づいています。本記事では2人のモータージャーナリストの視点から、水平対向エンジンやAWDへのこだわり、そして安全性能に隠されたSUBARUの真価を解説します。

SUBARUというメーカーの歴史と抱える課題 燃費や価格をどう思う?

SUBARUの前身は1917年5月に設立された中島飛行機(飛行機研究所)であり、日本の航空機開発のパイオニアとして時代を築きました。しかし、戦後占領下では航空機の製造が禁止されたため、鉄道車両やバスなどを製造する富士産業として再出発し、1953年7月に富士重工業へと発展しました。

2017年に富士重工業は社名を「SUBARU」へと変更しました。改名の理由は、SUBARUブランドを磨く取り組みをさらに加速させ、SUBARUを自動車と航空宇宙事業における魅力あるグローバルブランドとして成長させることにあるとしています。

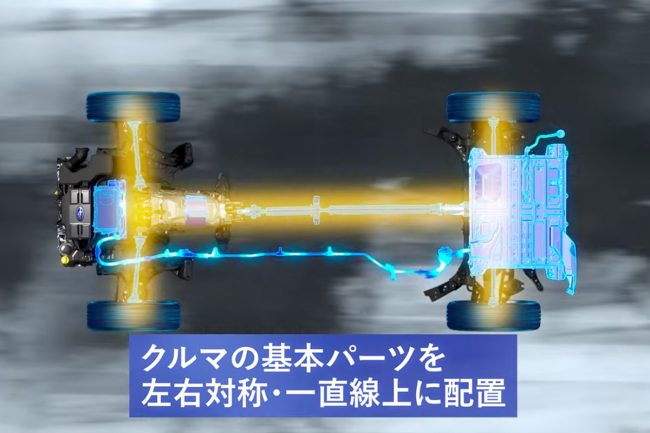

SUBARUが造るクルマには特徴的な技術が盛り込まれています。エンジンのシリンダーを水平に対向配置した「水平対向エンジン」や、優れた走行安定性と悪路走破性を発揮する独自の四輪駆動システムである「シンメトリカルAWD」、独自の3眼カメラ、またはステレオカメラ技術により高い安全性能を持つ「アイサイト」といった技術です。

そのような歴史を持ち、特色のあるクルマ造りをするSUBARUですが、世間には「燃費が他のメーカーと比べて劣る」「価格が高い」といった声もあります。

そこでモータージャーナリストの五味康隆さんと飯田裕子さんに、「燃費」「価格」という2つの課題に焦点を当て、その裏に隠されたSUBARUの哲学と魅力を徹底的に語り合ってもらいました。対談の舞台は東京・恵比寿にあるSUBARU本社です。

ジャーナリストが思うSUBARUのイメージに現れるその独自性

モータージャーナリストの五味さん、飯田さんの視点からSUBARUはどう映りますか?

五味さん(以後敬称略):最近はクルマ造りで1台でも多く売ろうと思ったら、マーケットイン的な市場要求に寄り添いましょうみたいなものが多い。でもSUBARUはどちらかというと、車はこうあるべきだみたいな、自分たちの哲学を表現して理解してくれる人に買ってくださいみたいな、プロダクトアウト的なやり方があります。こういったクルマ造りがSUBARUとしてベースにあるという印象はありますね。

飯田さん(以後敬称略):諸外国のスポーツカーブランドのような、ユニークなブランドになってきている印象があります。そのポリシーは、安全性だとか水平対向エンジンとか、AWDへのこだわりとか、走りの楽しさだとか、シンプルであまり飾り気がなくて、そういうところに魅力を感じている人が多いんじゃないかと思いますね。

しかし、その独自性が時に、ユーザーにとっての懸念材料となることも事実です。

特に燃費の問題は、SUBARU車を検討する多くの人が抱える懸念の一つでしょう。

五味さんと飯田さんは燃費効率の低さについて、SUBARUが誇る水平対向エンジンと機械式AWDが不利に働く側面があると話します。

五味:水平対向エンジンがそもそもなぜ燃費が悪いのか説明しますと、水平対向エンジンはV型エンジンをぐっと広げた形のもので、広げたら何が起きるかというと、普通だったら直列4気筒でヘッド1個、要するにユニットで組めるわけですけど、水平対向エンジンはヘッドがまず2個になります。要は可動部分が増えます。

さらに水平にするとオイルが浸る部分も増えるので抵抗も増えます。また、足回りと干渉しやすいので、ここをSUBARUは独自の技術でケアしようとしてるんですけど、どうしても干渉がある。

普通のエンジンだったらシリンダーをドンって伸ばしたいわけですよ。でも伸ばすと足回りがあるから制約があります。このロングストロークっていうのが、実はエネルギー回収には大事なんですけど、ロングストロークにしづらいので、どうしてもエネルギー回収率が若干落ちるんです。

飯田:五味さんが言ったような水平対向のネガというか特徴、それにやはり走行抵抗が大きい機械式のAWDにこだわるがゆえの燃費への影響。それらが燃費に影響を及ぼす要素ではあるんですけれども、SUBARUはこれらの技術を捨てないんです。

なぜ、SUBARUがそれらの技術を捨てないのか。そこには、燃費という数値だけでは測れない、SUBARUが大切にする価値があるからです。

飯田さんは「水平対向エンジンが低く構えられることで、衝突時の安全性能を高めますし、走りにも貢献しています」と強調。

五味さんも「燃費を犠牲にしてでも得る『走り』と『安全性』こそが、SUBARUの真骨頂である」と力説します。

ここから先は対談動画で! YouTubeで見てみる

Writer: くるまのニュース編集部

【クルマをもっと身近にするWEB情報メディア】

知的好奇心を満たすクルマの気になる様々な情報を紹介。新車情報・試乗記・交通マナーやトラブル・道路事情まで魅力的なカーライフを発信していきます。クルマについて「知らなかったことを知る喜び」をくるまのニュースを通じて体験してください。