首都高・東名などで「予防的通行止め」開始! でもなぜ“予防”なの? まだ雪積もってないのに…「ひとまず全部封鎖します」措置を実施“せざるを得ない”理由とは

高速道路が「予防」で通行止めになっています。一体なぜなのでしょうか。

なぜ「予防」で通行止め? 早すぎじゃないの?

3月4日夕方から5日朝にかけて、首都圏を中心に本格的な大雪に見舞われる見込みです。これに備え、高速道路が「予防的通行止め」の規制が実施されています。

まだ雪の降り始めであり、積雪するまでには至っていないことから、通行止めにするのは早すぎるのではないかという声も見られますが、なぜ「予防」で通行止めにするのでしょうか。

普段、高速道路が通行止めになる理由は、主に2つに分けられます。

ひとつは、本線上で事故が起きて複数の車線を支障している場合や、地震や台風などの災害で道路施設に損害が予測され(もしくはすでに損害が起きている)、まずはパトロールして安全確認が必要なケースなど、「そのままにしておくと、通行するクルマに危険がおよぶ可能性がある」という理由です。

もうひとつが、海外の首脳や皇室が通行するなど、要人を警護したり、本線上で大規模な工事を実施するなど、「一時的にクルマが走らない状況を作る必要がある」場合です。

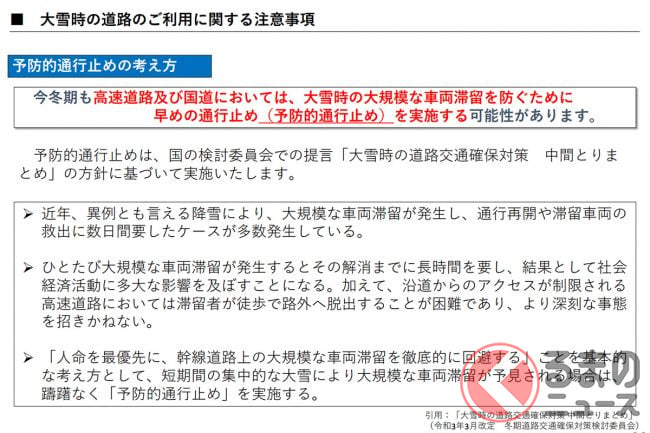

しかし、こうした「現在進行形で通行止めにしなきゃいけない状況」が発生しているわけではないのに、近年では「前もって、はやめに通行止めしておく」にするケースがあるのです。

この措置は「予防的通行止め」と言われます。高速道路だけでなく、国道などでも実施されます。

きっかけは、近年観測された記録的な大雪です。

直近では2014年や2016年、2021年のケースで、東京でも大雪警報が発令されるなど、道路をはじめ、鉄道などの交通網のほとんどが麻痺状態になったことは記憶にも新しいところです。

そんななか首都圏の都市部などでは、例年そんなに雪が降らないことから、タイヤチェーンの携行やスタッドレスタイヤの装着といった、クルマの雪への備えが非常に甘く不十分な人も多くいます。

大雪降る中、そんな人たちが普段のように高速道路を利用するとどうなるでしょうか。

出入口のランプやトンネル付近は急な坂道になっていることが多く、スリップして登れないクルマが出てきます。

反対に、下り坂でタイヤのグリップを失い、滑り落ちてしまう場合もあります。もしかしたら、制御が効かず、車両が横を向いて本線をふさいでしまうかもしれません。

そうした立ち往生車が続出すると、後続車がどんなに良いスタッドレスタイヤを履いて、さらにチェーンを巻いていたとしても、当然強制ストップを強いられます。

先頭の立ち往生車が復帰を試みたり、事故処理をしているうちに、止められている後続車にもどんどん雪が降り積もっていきます。そうすると、そこでもスタックしたりして、やがてこれらも立ち往生。

つまり、「たった1台の立ち往生車によって、別の複数台の立ち往生車を引き起こす」という、ねずみ算式の負の連鎖が巻き起こる、最悪のシナリオになるのです。

しかも、高速道路やバイパスの場合、一般道のように歩道がないため、沿道から人を派遣して助けにいくことはできません。

もし救助に入るなら、事の発端となった立ち往生車の周りにいる立ち往生車をまず退けてから、ようやく先頭の立ち往生車の処理に入るしかないのです。

そしてこのとき、立ち往生が原因でマフラーがふさがれてしまい、車内で一酸化炭素中毒などによって体調不良者が出ても、周りも立ち往生車でふさがれているため、救急車で助けに行くこともできません。