エンジン始動時「待ち」と「様子見」必要だった!? もはや懐かしい「ディーゼル車」始動の「ナゾ儀式」とは

昨今のクルマで、エンジンを始動するために特別な作法は必要ありません。しかしかつてのエンジン、なかでもディーゼルは「儀式」が求められたといいます。

ドライバーが始動前にエンジンの様子を「推察」する!?

イマドキのエンジンは、ボタンを押せばすぐかかりますが、かつては一定の「儀式」が必要だったといい、なかでもディーゼルエンジンは特殊でした。

ディーゼルエンジンを始動させるためには、どういったことが行われていたのでしょうか。

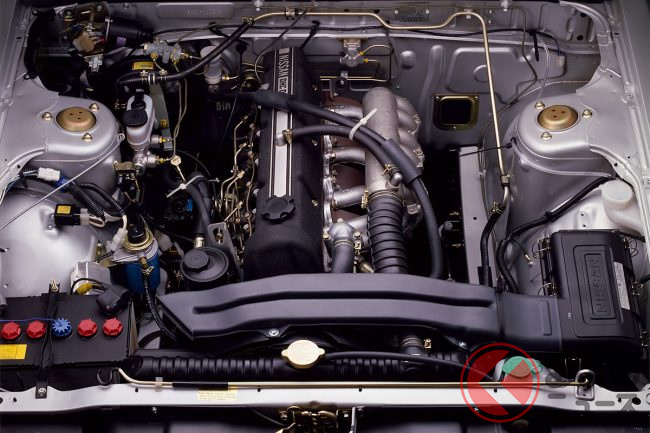

![かつてはスポーツセダン「スカイライン」にもディーゼル車が![写真はC210型・2.8リッター直列6気筒 LD28型ディーゼルエンジン搭載の「スカイライン ディーゼル GT」]](https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2024/06/20230612_NISSAN_SKYLINE_C210_DIESEL_GT_000.jpg?v=1686564066)

まず、あらためてディーゼルエンジンの概要について紹介します。

軽油を燃焼させて動くディーゼルエンジンは、ガソリンエンジンに比べ、エンジンの回転数を上げなくても高いパワーを発揮します。

そのため、ボディが大きく荷物や人をたくさん載せる大型トラックやバスを中心に、搭載されてきました。

乗用車への普及はなかなか進まなかったのですが、第一次オイルショック後の1977年頃から、第一次ディーゼルエンジンブームが起こりました。

当時はトヨタ「クラウン」や日産「セドリック」などの大型乗用車を中心に、小型トラック用のエンジンを流用して搭載していました。

その後、ガソリン価格が上がるたびにディーゼルエンジンがブームになることを繰り返します。

ところが、当時のディーゼルエンジンは振動や騒音が大きいうえ出力も小さく、そのためにタクシーなどの営業車仕様や中・下位グレードにしか設定されないなど、不遇の時代が続きました。

その後、完全コンピュータ制御のコモンレール式ディーゼルエンジンが実用化。

国内でも2010年には日産がSUVの「エクストレイル」(2代目)に、そして2012年にはマツダが同じくSUVの「CX-5」にクリーンディーゼルエンジンを搭載されると、急速に普及したのです。

そんなディーゼルエンジンの始動は、ガソリンエンジンとどう違うのでしょう。

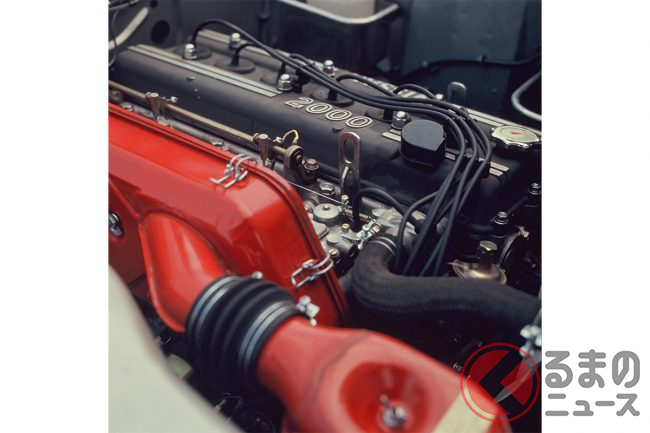

エンジンは内部に空気を吸い込み、空気を強く圧縮して温度を上げます。

そこに軽油を霧状に噴射すると、熱くなった空気と軽油が混ざって軽油は自分から燃え始めます。

この軽油が燃える勢いを利用して、エンジン内部のピストンを強く押し下げてパワーとしているのです。

しかし、エンジンの温度が低い時にはそうはいきません。

空気を圧縮しても熱がエンジンの金属部分に逃げてしまい、温度が上がらないのです。

そのため、低い温度の空気中に軽油を噴射しても軽油は燃えず、エンジンは始動できません。

そこで、エンジン内部にグロープラグという一種の「電気ストーブ」の役割を持つ機構を装着して、電気を流して空気の温度を上げるようにしています。

エンジン温度が低い時にはグロープラグに電気を流す、と言葉で書くのは簡単ですが、グロープラグの温度が上がるまでに、十数秒間も待つ必要がありました。

現在のディーゼルエンジンにもグロープラグは装着されていますが、改良によって作動が必要なのはエンジンの温度が氷点下のとき、しかも作動時間も数秒間と、非常に短くて済むようになっています。

あわせてプッシュスタートスイッチ式のクルマが増えたこともあり、ドライバーが待ち時間を意識することはほとんどなくなりました。