もはや懐かしい! エンジン始動時の「ナゾ儀式」 “一発で始動”が当然ではない時代に必要だったドライバーの「テクニック」とは

クルマのエンジンは、ボタンを押せばすぐかかるものです。しかしかつては、一定の「儀式」が必要だったといいます。どういったことが行われていたのでしょうか。

イマドキはエンジンを「つける」と言う!?

今クルマのエンジンをかけるために、特別なお作法は求められません。「キーをひねる」スタイルもすたれ「プッシュスタート」タイプになったこともあり、ますます意識せずに行うものとなりました。

しかしかつては、無事にエンジンがかかることが「幸運」だった時代があったのです。

![古いクルマにはこのように「チョークノブ」が備わっていました… 写真はホンダ「シビックCVCC」の内装[画像はイメージです]](https://kuruma-news.jp/wp-content/uploads/2024/05/20230530_Honda_CIVIC_197508_CVCC_GL_000.jpg?v=1685446266)

イマドキのZ世代がクルマのエンジンを始動させることを「エンジンをつける」と言うそうです。

つけるとは、電灯やエアコンじゃあるまいし……と、昭和世代の筆者(吉越伏男)にとっては、衝撃のエピソードでした。

実はエンジンをかけることは、気軽に“つける”どころではないほど「ぎりぎり」の作業なのです。

この機会にエンジンの始動について考えてみましょう。

少しマニアックになりますが、まずガソリンエンジンの概要について改めて紹介します。

ガソリンエンジンは、空気に霧状のガソリンを混ぜて吸い込んでいます。

そしてスパークプラグという部品で火花を飛ばし、ガソリンと空気が混ざった混合気に火をつけて燃やしています。

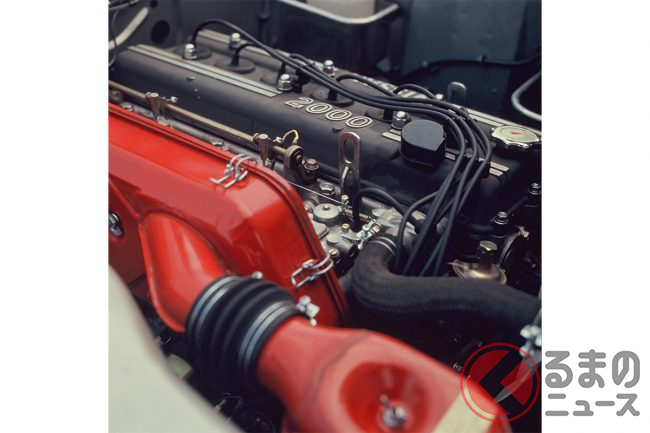

現在のように精密なコンピュータ制御が普及する前の時代は、霧吹きに似た機械的にはシンプルな構造の「キャブレター」という装置を使用して、空気と燃料を混ぜていました。

このキャブレターは、ガソリンの量を精密には調整できなかったために、ドライバーの操作による調整が必要不可欠でした。

特に冬季の気温が低いときには着火しづらいことから、ガソリンを多く吸い出させる必要があります。

空気の量を減らして燃料をたくさん出すために「チョークバルブ」という空気を吸わせづらくするプレートを設け、ドライバーが室内からチョークノブというつまみで操作していました。

このチョークバルブは、単に引くか戻すかだけではなく、ドライバーは気温やエンジンの温度などをもとに引き具合を調整していました。

何しろ手動ですから、キャブレター式のエンジンは、冬季にエンジンを始動するテクニックが必要だったのです。