難攻不落の峠「貫通」なるか 掘削率99%に達した三遠南信道「青崩峠トンネル」新開発の超高強度コンクリ投入

複雑な地質条件により「日本のトンネル技術が敗退」したこともあった青崩峠。ここで現在、改めて道路トンネルの建設が進んでおり、その掘削率は99%に達しています。どのような計画なのでしょうか。

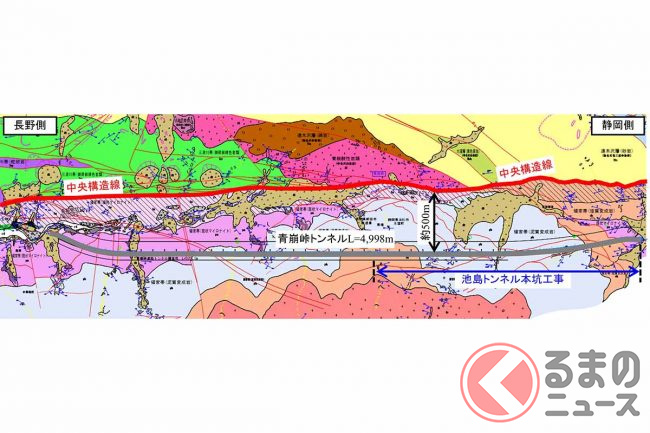

中央構造線の近くを通過

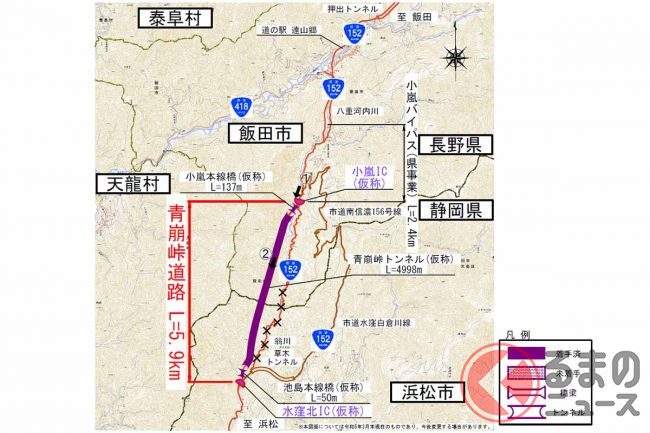

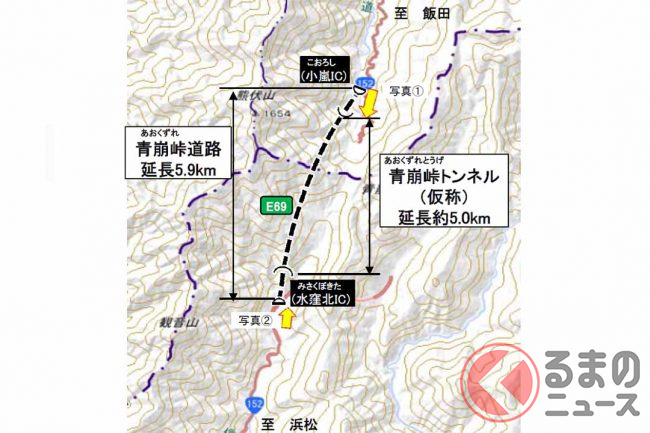

長野・静岡の県境で、三遠南信道「青崩峠トンネル」(仮称)の建設が進んでいます。2023年4月、その掘削率が99%に達しました。大断層の至近で進む難工事が、山場を迎えようとしています。

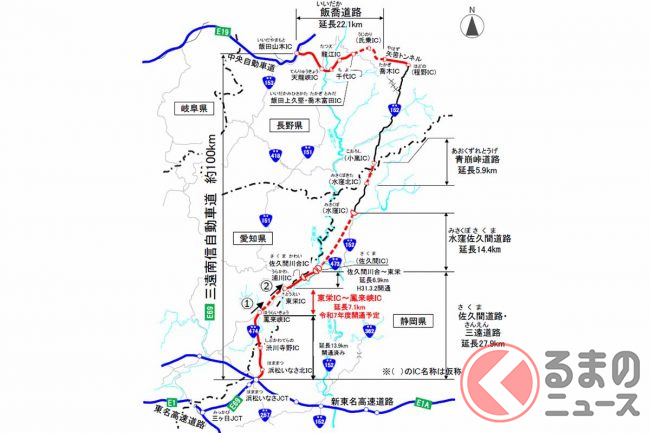

三遠南信道は、長野県飯田市から静岡県浜松市に至る延長約100kmの高規格幹線道路です。中央道の飯田山本ICから南信州・北遠州・奥三河地域を通り、新東名高速の浜松いなさJCTまでを結びます。

現在は矢筈トンネルや三遠トンネルなど4区間が開通しており、別の4区間が事業中。このうち長野・静岡の県境に位置する青崩峠は、国内最大の断層である中央構造線が走っていることから地盤が脆く、最難関のトンネル工事とされています。

当初の計画ルートを断念したことから「あまりの崩落の激しさに日本のトンネル技術が敗退」と表現されたこともありましたが、現在は新ルートで延長4998mのトンネルを掘削中。

国土交通省中部地方整備局飯田国道事務所によると、2023年4月22日時点で本坑は99%まで掘り進めており、残りはわずか36mです(調査坑は2019年12月に完成済み)。

このように貫通の日が近付きつつある青崩峠トンネルですが、平行して走る中央構造線との間隔はわずか500mほどであり、工事は、断層運動の影響を受けた複雑な地質を貫くことを余儀なくされます。そのため、トンネルは一際「高強度」で造られているのが特徴です。

静岡県側の施工を担う安藤ハザマによると、坑口から1770m以降の大土被りとなる区間は、高規格鋼製支保工と高耐力ロックボルトによる二重支保工を用いた特殊支保パターンが採用されています。

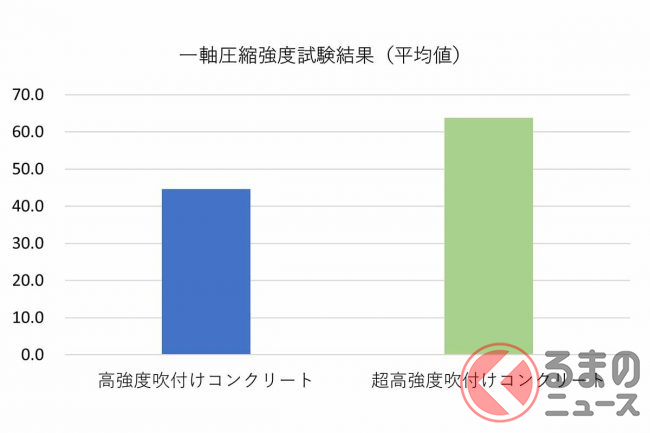

そしてさらに2023年1月、トンネル掘削が土被り約600mの脆弱な断層破砕帯に突入する際は、強度をさらに高める必要があったことから、新たに開発した超高強度吹き付けコンクリートを初めて適用。

これにより掘削時の地山からの押し出しによる吹き付けコンクリートのひび割れといった変状を予防でき、トンネルの安定を確保しながら掘削を進めているといいます。

今回初めて使われた超高強度吹き付けコンクリートは、一般的な吹き付けコンクリートの3倍の強度を有するそうです。

青崩峠トンネルは、車道2車線、設計速度60km/hで整備されます。現在は峠で途切れている国道152号の代替路となり、三遠南信地域の交流促進と連携強化、災害に強い道路機能の確保、救急医療活動の支援などに寄与することが期待されています。

Writer: くるまのニュース編集部

【クルマをもっと身近にするWEB情報メディア】

知的好奇心を満たすクルマの気になる様々な情報を紹介。新車情報・試乗記・交通マナーやトラブル・道路事情まで魅力的なカーライフを発信していきます。クルマについて「知らなかったことを知る喜び」をくるまのニュースを通じて体験してください。