なぜホンダ「シティ」は常識破りのボディとなったのか!? コンパクトカーの名車を振り返る

ホンダは1981年に、新世代のコンパクトカー初代「シティ」を発売しました。先に登場した「シビック」とはまったく異なるボディスタイルで登場したシティは、その斬新なコンセプトによって大ヒットしました。そこで、コンパクトカーの名車といえる初代シティを振り返ります。

アイデアに溢れ、高性能なバリエーションも魅力

初代シティの発売当初は、スタンダードモデルの「R」グレード、低燃費の「E」グレード、そして商用バンの「シティPRO」をラインナップ。

いまでは意外なのがシティPROの存在ですが、当時は乗用車と同時に商用車を設定することは珍しくなく、シティも5人乗りと2人乗りの商用バンがありました。

そして、1982年に追加されたのが、ターボチャージャーを搭載した「シティターボ」です。1979年に日産が日本初のターボ車「セドリック/グロリア」を発売すると一気にターボ化の波が押し寄せ、小型車にも波及し、ホンダも追従したかたちで登場となりました。

排気量は1.2リッターのまま最高出力100馬力を発揮。吸気系はベースモデルがキャブレターだったのに対し、電子式燃料噴射装置「PGM-FI」を採用しています。

また、同年には「ハイルーフ」が登場。ただでさえ高い全高をさらに100mmかさ上げしており、後にオプションで屋根部分に格納できるスピーカーシステムを搭載する「マンハッタンサウンドシステム」も設定されました。

これまで外観の変更は小規模でしたが、1983年に登場した「シティターボII」では外観も大きく変更されます。エンジンはシティターボに対して空冷式インタークーラーが装着され、最高出力110馬力に向上。

前後フェンダーは185/60R13のタイヤを収めるためにブリスターフェンダー化され、ボンネットもインタークーラーとエアクリーナーボックスのスペースを稼ぐため、シティターボよりも大型のパワーバルジを採用し、迫力ある外観から「ブルドッグ」とも呼ばれました。

シティターボIIの出力特性はいわゆる「ドッカンターボ」で、アクセルに対してパワーの立ち上がりが急激に起こり、雨の日などはアクセルワークに気をつける必要があったほどです。なお、当然のようにパワーステアリングは設定されていません。

高性能路線へ突入していたシティに1984年、華やかな「シティカブリオレ」が加わります。外観はシティターボIIと同様のブリスターフェンダーが採用され、ソフトトップのスタイリングやレイアウトをイタリアのデザイン会社であるピニンファリーナが担当。

オープンでもクローズド状態でも優れたフォルムを実現し、ボディカラーを12色用意することなども相まって、オープンカーながら異例のヒット作になります。

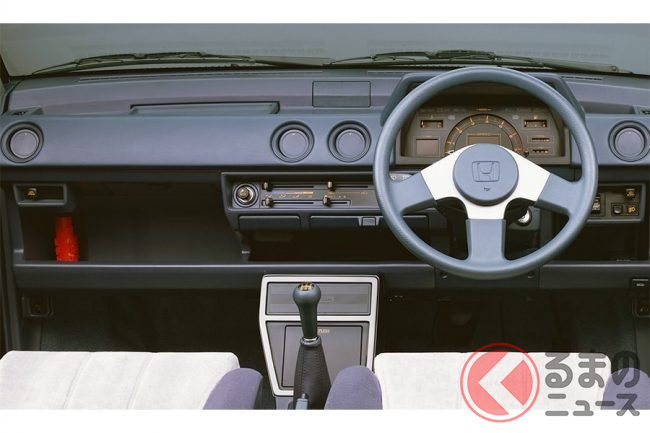

1985年にはこれまでと異なるアプローチのモデル「ハイパーシフト」が登場しました。ハイパーシフトとは「R」グレードに設定された新開発のトランスミッションのことで、副変速機を備える4速MTの呼称です。

発進用の1速を除いた2速から4速に、低速(ロー)と高速(ハイ)のギアが用意されて実質7速MTとなり、ローとハイの切り替えはアクセル開度によって自動におこなわれ、低速ギアによるキビキビとした走りと、高速ギアの静かで経済的な走りを両立した先進のメカニズムでした。

こうしてバリエーション豊かになった初代シティでしたが、1986年に2代目が登場することで生産を終了。2代目は大きくコンセプトを変え低い全高となり、軽量な車体と高性能な自然吸気エンジンによって、高い走行性能と運動性能を発揮。

ジムカーナなどのモータースポーツでも活躍しましたが初代ほどのヒット作にはならず、1995年に生産を終え、実質的な後継車は1996年に登場した「ロゴ」で、シティの名は国内から消滅しました。

※ ※ ※

若い技術者とデザイナーが主体となって開発された初代シティは、開発者と同世代の若者がターゲットで、低燃費、優れた基本性能、新らたなニーズの創造、独創的な発想といった項目の実現と、なりよりもホンダらしさが求められたといいます。

前述のとおり全高が高いトールボーイのコンセプトは開発初期に確立しており、その後の開発プロセスを経ても一貫して変わりませんでした。

それは、既成概念を打ち破るという強い意思が開発チームあったからにほかなりません。

初代シティは、限られた大きさのなかで最大限の室内空間、最小限のメカニズム搭載スペース、十分な荷室に使い勝手の良さ、低燃費と高い走行性能の両立などを具現化したクルマです。

この思想は現在の「フィット」や「N-BOXシリーズ」にも、しっかりと受け継がれているのではないでしょうか。

Writer: くるまのニュース編集部

【クルマをもっと身近にするWEB情報メディア】

知的好奇心を満たすクルマの気になる様々な情報を紹介。新車情報・試乗記・交通マナーやトラブル・道路事情まで魅力的なカーライフを発信していきます。クルマについて「知らなかったことを知る喜び」をくるまのニュースを通じて体験してください。