吊り橋?いいえ全然違います! 紛らわしい「斜張橋」何がどう違うのか 「超巨大な支柱」がそびえ立つ「納得の理由」があった!

海峡や大河川を渡る道路で、巨大な吊り橋をよく目にします。実は大きく2種類あって、よく見ると見た目も構造も大きく異なります。何がどう違うのでしょうか。

横浜ベイブリッジに代表される「斜張橋」とは

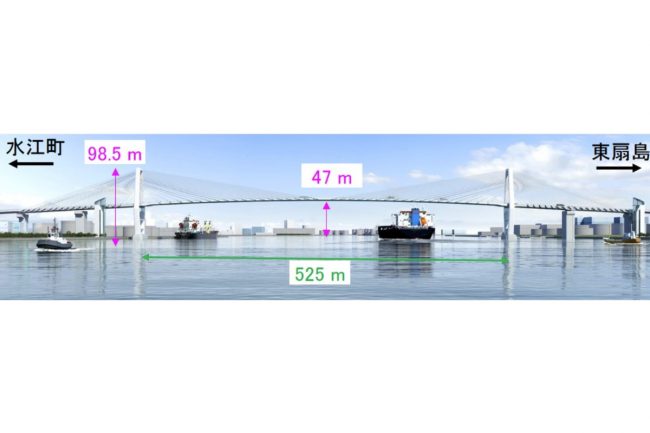

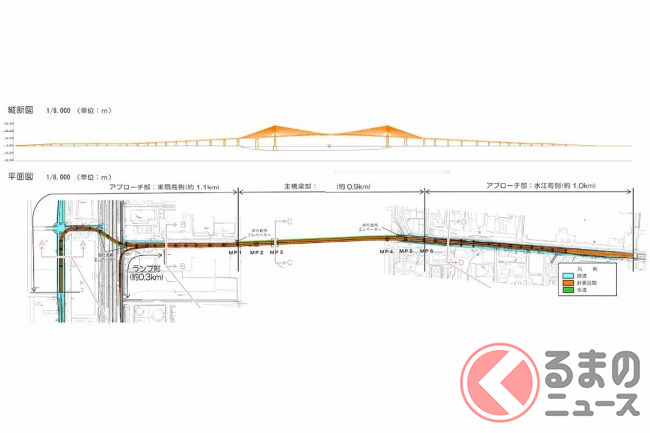

もうひとつの「斜張橋」は、橋桁を「主塔が直接、ケーブルで吊り上げている」のが特徴です。

例えば横浜ベイブリッジは斜張橋です。よく見ると、主塔から無数のケーブルが斜めに伸びていき、そのまま橋桁へつながっているのが分かります。遠くから見ると全体的に「巨大な三角形」に見えます。主塔と主塔は、互いに力がつながっていません。

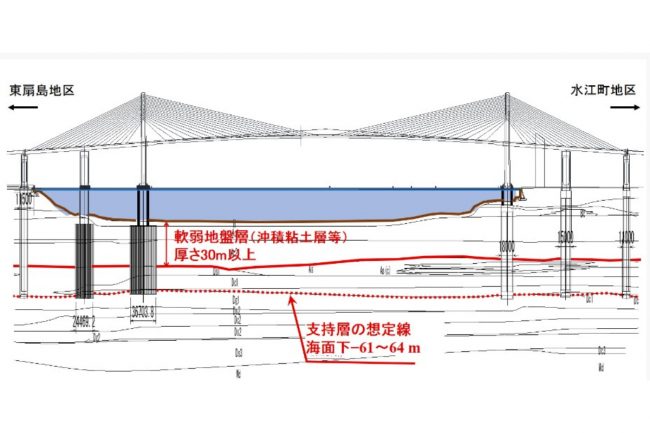

一般的に、斜張橋のほうが吊り橋よりも、主塔はゴツく高く大きな存在感を示します。これは主塔そのものが直接、橋桁の荷重を一手に引き受けることになるからです。

では、吊り橋か斜張橋かを選ぶにあたって、何か違いはあるのでしょうか。現場状況によると答えるしかない面もありますが、一番の施工条件の違いとして、吊り橋は「橋の両端に、ケーブルをピンと引っ張らせるための巨大アンカーが必要になる」という点があります。例えるなら、キャンプテントを張る時、アンカーがすぐ抜けてしまっては、テントはすぐに形が崩れてヘナヘナになってしまうでしょう。

一例を挙げるなら、本四高速が管理する「しまなみ海道(尾道・今治ルート)」のひとつ「多々羅大橋」は、当初設計は吊り橋でした。しかし斜張橋に変更されたことで、島の自然の大改変を避けることができたといいます。レインボーブリッジの両岸にあるアンカーブロックも、見上げるような巨大な構造物です。

ただ、直線主体の斜張橋よりも、流麗な逆アーチを描く吊り橋のほうが、見た目に美しいという見方もあります。これらは各案件ごとに総合的に判断されるため、一概にどちらが良いとも言えません。

※ ※ ※

そもそもの話、なぜわざわざ巨大な主塔を作ってまで「吊り橋」「斜張橋」にしないといけないのでしょうか。

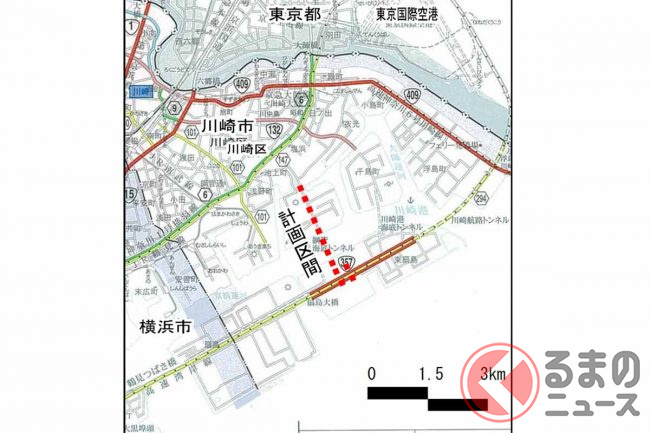

実はこれらの主目的は「橋脚の数をできるかぎり減らしたい」ということです。

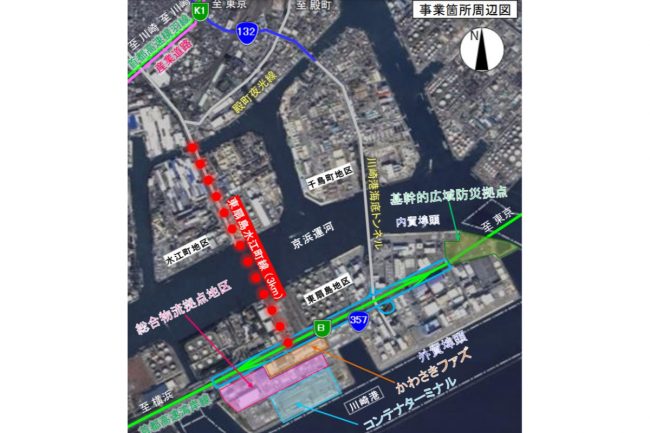

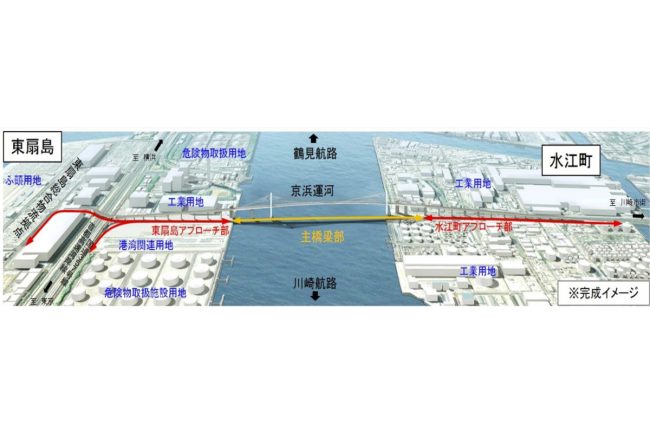

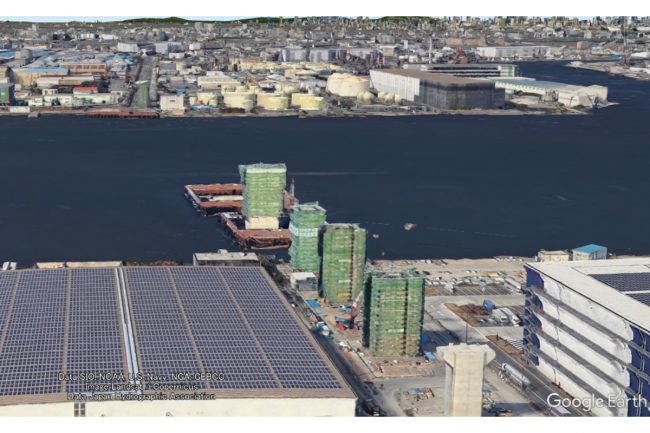

何も条件が無ければ、橋脚をずらっと並べ、上に橋桁を置いていけばいいだけです。しかし、船の往来があったり、海や川の環境を保護したり、鉄道の線路を一気にまたぐなど、どうしても橋脚の間隔を広くしないといけない場合はあります。

橋脚の間隔を広くして長い橋桁を置くと、自重で真ん中が垂れ下がってしまいます。コンニャクをコップとコップのあいだに渡すと、デロンとたわんでしまいますが、それと同じ現象です。

そこで、真ん中がデロンと垂れ下がらないように、上から引っ張り上げる必要があります。それが吊り橋や斜張橋の原理なのです。

もっとも、「デロンと垂れ下がらない、しっかりした橋桁」が作れるなら、それが一番です。技術開発が進み、「中に緊張力を持ったケーブルを入れる」という「PC橋桁」(プレストレスト・コンクリート)も普及しています。巨大な主塔も不要で、周囲の景観を邪魔したりしませんが、土木構造物のロマンとしては少々寂しいかもしれません。