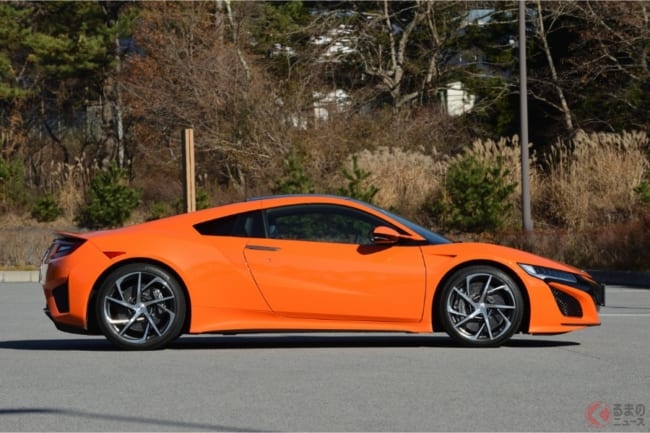

近年採用がすすむ「トルクベクタリング」 SUVに多いが一体ナニモノ? 運転が上達したと“錯覚”する機能の効果って?

高い人気を誇るSUVですが、最近は「トルクベクタリング」機能を装備するモデルが増えました。このトルクベクタリングとはどんな機能なのでしょうか。

トルクベクタリングの効果はいつ・どこで感じられる?

実はこのトルクベクタリングは、ここ数年に出てきた新しい技術ではありません。1996年に登場したホンダ「プレリュード」(5代目)に「ATTS(アクティブ・トルク・トランスファー・システム)」なる名称で搭載されたのがはじまりと言われています。

ただし実際にこの機構が有名になったのは、三菱「ランサーエボリューションIV」の「アクティブ・ヨー・コントロール(AYC)」のおかげでしょう。

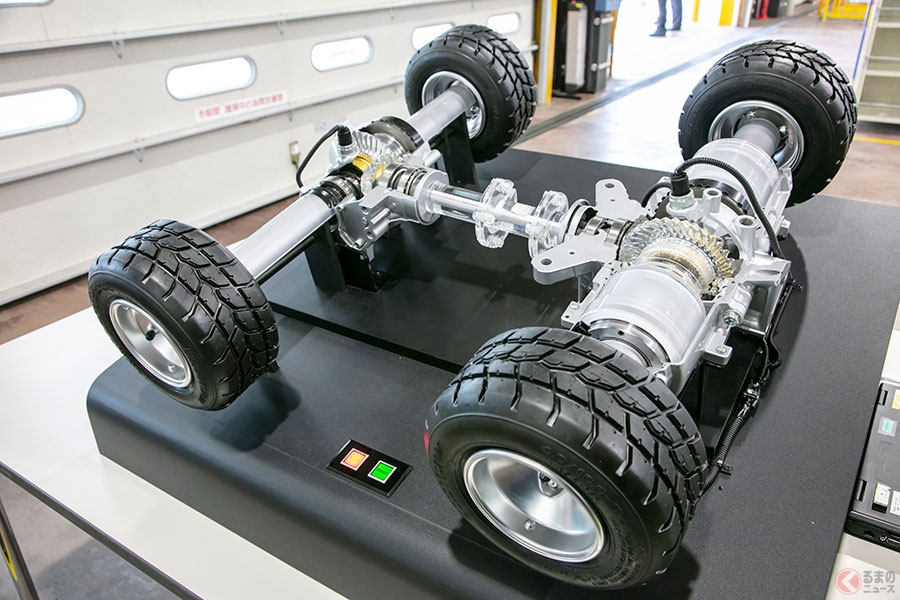

それから約30年が経過し、SUV市場の拡大や4WD自体の進化、電子デバイスの高度化などが組み合わされ、現在ではさらに扱いやすく高精度な制御機構へと進化、普及しているというわけです。

トヨタでは「ダイナミックトルクベクタリングAWD」、ホンダは「SH-AWD」、マツダでは「G-ベクタリングコントロール」など各社で個別の名称が与えられ、制御方法にも少し違いはありますが、おおまかな機能は一緒と考えて良さそうです。

では、このトルクベクタリングは、どのようなシーンで効果を発揮するのでしょうか。

もちろんSUVで悪路を走行しているときにも有効なのですが、むしろ一般道のほうが効果を体感できるかもしれません。

たとえば山岳路の曲がりくねったアップダウンの激しい道などを走行中に、オーバースピードでコーナーに入ってしまってもステアリングを切ったぶんだけ曲がり、車体が横滑りするのも自動制御してくれます。

またトルクベクタリングは単体で作動するというより、これに付随するほかの機能と複合的に作用することで、より高い効果を発揮するといいます。

現在の機構は、駆動力を4輪独立して電子制御するだけでなく、制動力(ブレーキ)も同時に制御してくれるのがポイント。コーナリングでは外側のタイヤに駆動力を回すだけでなく、同時に内側のタイヤも軽く制御して曲がりやすくしており、運転がうまくなったように感じられるかもしれません。

ちなみに駆動力(トルク)を制御して挙動を安定させるという点では、「スタビリティコントロール」を装備しているクルマも多いでしょう。

トルクベクタリングと似ていますが、作動する領域が違います。スタビリティコントロールはクルマが横滑りをはじめると機能し、強制的に挙動を安定させるのに対し、トルクベクタリングは挙動が乱れる前に適度なトルク配分を電子制御して事前に挙動を安定させてくれるものです。

※ ※ ※

せっかくトルクベクタリングが搭載されていても、タイヤが十分な性能を発揮できる状態になければ意味がありません。

日頃からタイヤの状態や空気圧のチェックをして適切なコンディションを保つことで、初めてトルクベクタリングの恩恵が受けられるということを覚えておきましょう。

Writer: くるまのニュースライター 金田ケイスケ

2000年代から新車専門誌・輸入車専門誌編集部を経て独立。専門誌のみならずファッション誌や一般誌、WEB媒体にも寄稿。

中古車専門誌時代の人脈から、車両ごとの人気動向やメンテナンス情報まで幅広く網羅。また現在ではクルマに限らずバイクやエンタメまで幅広いジャンルで活躍中。