平成の名車ラッシュ直前もスゴかった! 昭和の終わりに登場した高性能車3選

1989年1月8日に、元号が昭和から平成となりました。そして平成元年というと、今も語り継がれる名車が数多く誕生しましたが、それよりも少し前の昭和の終わりにも、大いに魅力的なクルマが登場しました。そこで、昭和の時代のラストを飾った高性能車を、3車種ピックアップして紹介します。

昭和の終わりに登場したイケてる高性能車を振り返る

日本が未曾有の好景気にわいていたバブル景気の頃、なかでも絶頂期といわれるのが1989年で、同年1月8日には元号が昭和から平成へと変わりました。

日本の自動車史において1989年(平成元年)はセンセーショナルかつターニングポイントとなった年で、今でも語り継がれる名車が数多く誕生。

まさにワインでいうところの「グレート ヴィンテージ(当たり年)」と形容できる年でした。

一方、それよりも少し前の昭和の終わりにも、大いに魅力的なクルマがいくつも登場していました。

そこで、昭和の時代のラストを飾った高性能なモデルを、3車種ピックアップして紹介します。

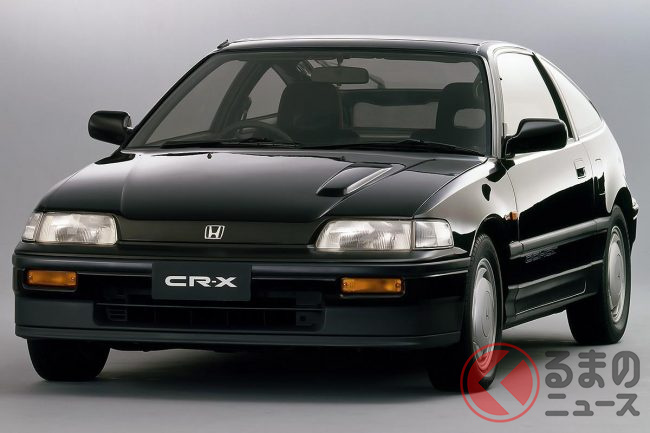

●ホンダ「CR-X」

ホンダは1983年に、同社初のFFライトウェイトスポーツカー「バラードスポーツCR-X」を発売しました。

ファストバッククーペのボディはデザインも秀逸で、軽量な車体とパワフルなエンジンの組み合わせによって優れた走りを実現し、3代目「シビック」と人気を二分したほどでした。

そして、1987年には2代目が登場。スタイリングや軽量コンパクトなFFスポーツカーというコンセプトを初代から継承し、車名は「CR-X」に改められました。

ボディサイズは、全長3755mm×全幅1675mm×全高1270mmとなり、初代よりも低く幅広でロー&ワイドなスタンスが強調され、さらにボディ各部をフラッシュサーフェース化するなど、より空力性能を意識しつつスタイリッシュに仕上げられました。

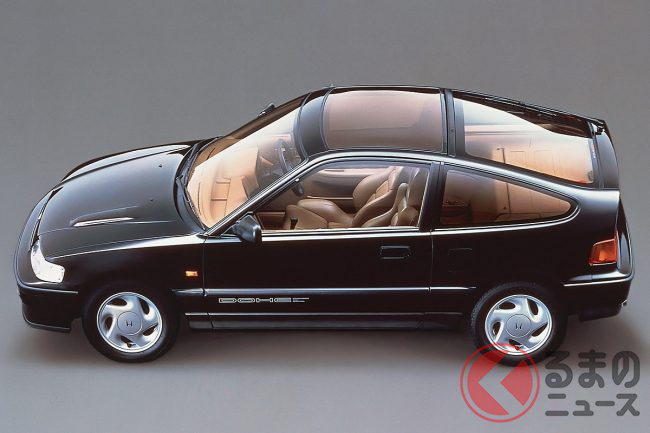

また、リアゲートに後方視界を確保するエクストラウインドウを設置し、ルーフのほぼ全体をガラス化したグラストップを設定するなど、新たな試みが採用されました。

内装は比較的オーソドックスなデザインの水平基調のインパネですが、適度にタイトなコクピットに低い着座姿勢のスポーツシートによって、スポーツカーを運転している高揚感を演出。

また、乗車定員は4名でしたがリアシートはホンダ自身が「ワンマイルシート」と呼称していたとおり、あくまでも緊急用の2+2のレイアウトでした。

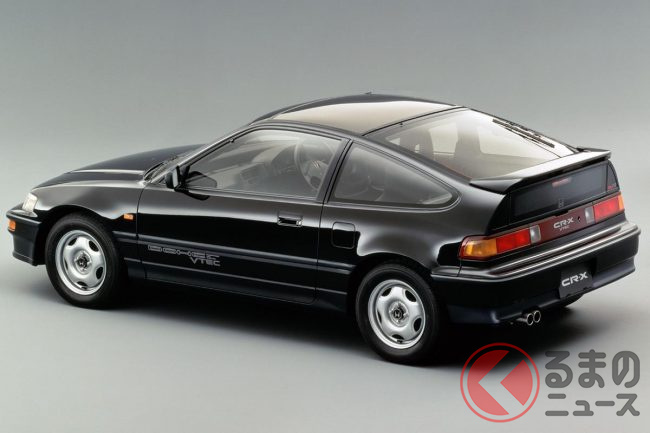

エンジンはトップグレードの「Si」に最高130馬力を発揮する1.6リッター直列4気筒DOHC「ZC型」が搭載され、ほかにも105馬力(MT)の1.5リッター直列4気筒SOHCツインキャブエンジンをラインナップ。トランスミッションは5速MTと4速ATが選べました。

サスペンションは前後ダブルウイッシュボーンの4輪独立懸架へグレードアップし、優れたハンドリングと旋回性能を実現。

その後、1989年のマイナーチェンジでは、先行して「インテグラ」に初採用されたVTECエンジンを搭載した「SiR」が加わるなど、走りのポテンシャルは一気に高まりました。

累計の登録台数は7万台を超え、初代以上のヒット作となった2代目CR-Xは、1992年3月に3代目となる「CR-Xデルソル」にバトンタッチしました。

●三菱6代目「ギャラン」

三菱は1969年に、初代「コルトギャラン」を発売し、洗練されたデザインの小型セダンとして大ヒットを記録。遅れてクーペやバンが加わり、三菱の主力車種のひとつに登りつめました。

その後も同様なコンセプトで代を重ね、1983年にデビューした5代目では再びセダンに一本化され、さらにシリーズ初のFF化を果たしました。

そして、1987年にはシリーズ最強となる「ギャラン VR-4」をラインナップした6代目が登場。

5代目の伸びやかなフォルムから一転して、正統派の4ドアセダンボディとなり、逆スラントノーズの精悍なフロントフェイスによって力強い印象となりました。

また、内装もやや未来感を演出したデザインだった5代目に対し、より機能的なインパネまわりとするなど実用性を重視。

そして、トップグレードのVR-4は世界ラリー選手権(WRC)参戦を目的に開発され、最高出力205馬力を誇る直列4気筒DOHCターボ「4G63型」を搭載し、駆動方式はセンターデフとビスカスカップリングを組み合わせたフルタイム4WDが組み合わされ、トランスミッションは5速MTのみとされました。

また、VR-4のサスペンションはフロントがストラット、リアがダブルウイッシュボーンの4輪独立懸架で、油圧制御の4輪操舵を搭載し、優れた旋回性能と良好な乗り心地を両立していました。

その後もVR-4は改良を繰り返し、エンジンも段階的にパワーアップが図られ、1990年には最高出力240馬力に到達。

ギャラン VR-4は1990年の1000湖ラリーとRACラリーにおいて、当初の目標だったWRCでの優勝を飾り、「ランサーGSRエボリューション」シリーズの前身として活躍しました。

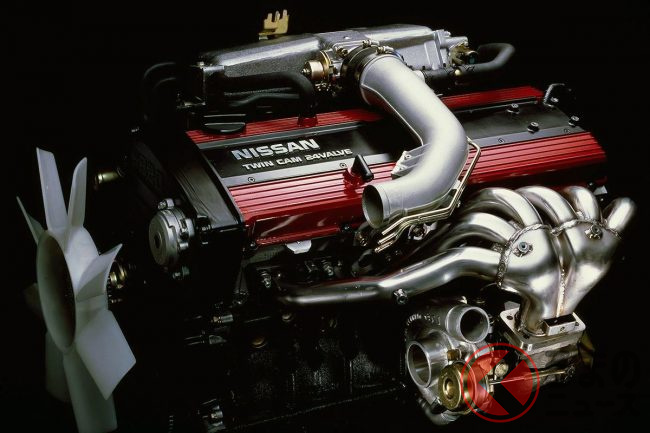

●日産「スカイライン GTS-R」

半世紀以上もの長きにわたって途切れることなく代を重ねている日産「スカイライン」は、これまでレースと密接な関係にありました。

そして、1989年にはその究極の姿ともいうべき「R32型 スカイラインGT-R」が誕生しましたが、それよりも前に登場した魅力的なレースベース車が「スカイライン GTS-R」です。

スカイライン GTS-Rは7代目スカイラインクーペの「GTS」グレードをベースに開発されたモデルで、1987年に800台限定で発売されました

改造範囲が狭い「グループA」カテゴリーのツーリングカーレースに参戦する目的で、ノーマルの状態でレースを想定した仕様にモディファイされていました。

エンジンは専用にチューニングされた2リッター直列6気筒DOHCターボの「RB20DET-R型」を搭載。グループAカテゴリーでは給排気系の変更が許されなかったことから、ターボチャージャーとステンレス製エキゾーストマニホールド(いわゆる「タコ足」)、大容量の空冷インタークーラーなどが専用装備とされ、高出力210馬力を発揮しました。

また、ボディ外観の変更もほとんど許されず、エアロパーツも追加できなかったことから、固定式のフロントスポイラー(標準のGTSでは可動式)や、大型のリアスポイラーが標準で装着されました。

内装のデザインは基本的にGTSに準じていましたが、専用のスポーツシートとイタルボランテ製のステアリングが採用され、スポーティかつ機能的なコクピットを演出。

そして、スカイライン GTS-Rは1988年シーズンからレースに参戦し、1989年シーズンにチャンピオンを獲得する活躍をみせ、R32型 スカイラインGT-R誕生への礎となりました。

※ ※ ※

最後に紹介したスカイライン GTS-Rは、1988年シーズンから欧州ツーリングカー選手権にも参戦しました。

最高位はスパ・フランコルシャン24時間レースの6位と、残念ながら大きな結果は残しておらず、わずか1シーズンの戦いでした。

しかし、後の日産ワークスによる「ル・マン24時間耐久レース」挑戦への体制作りと、レースの拠点となった「NME(ニッサン・モータースポーツ・ヨーロッパ)」の設立に、スカイライン GTS-Rは多大な貢献をしたといいます。

Writer: くるまのニュース編集部

【クルマをもっと身近にするWEB情報メディア】

知的好奇心を満たすクルマの気になる様々な情報を紹介。新車情報・試乗記・交通マナーやトラブル・道路事情まで魅力的なカーライフを発信していきます。クルマについて「知らなかったことを知る喜び」をくるまのニュースを通じて体験してください。