本当はパンダじゃなかった!? 歴代フィアット「パンダ」3選

2020年は、フィアット「パンダ」の誕生40周年のメモリアルイヤー。そこで、歴代パンダの生い立ちを振り返ってみよう。

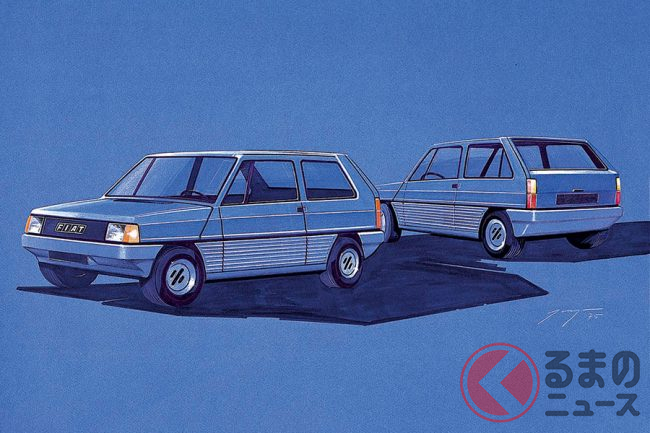

ジウジアーロがデザインした、コンパクトカーの金字塔

2020年にアニバーサリーイヤーを迎えるクルマは、けっこうな名作が揃っている。そんななかでもひときわ輝くのが1980年にデビューし、40周年のフィアット「パンダ」である。

2019年春のジュネーヴ・ショーにて発表された、フィアット社創業120周年を記念するプロポーザル、フィアット「チェントヴェンティ(120)コンセプト」が次期パンダとなるのではと噂される今こそ、この小さいけれど偉大なクルマの歴代3モデルを振り返ってみることにしよう。

●1980-2003:初代パンダ

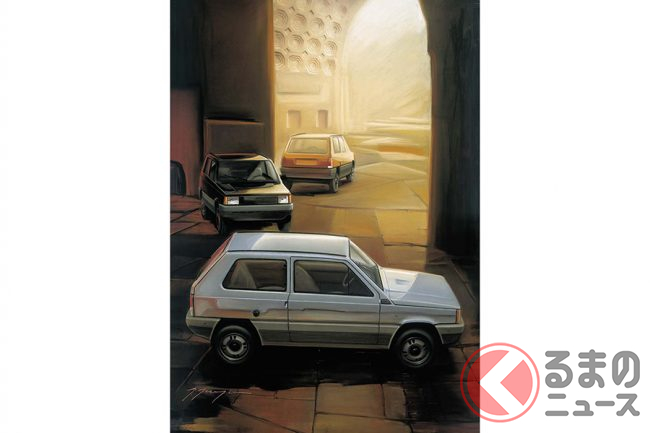

すべての始まりとなった偉大なる初代パンダは、第二次世界大戦後にイタリアの国民車となった「500」とその流れを組む「126」に代わって、フィアットのボトムレンジを担当することになったFF小型車である。1979年11月に発表され、翌1980年2月から生産開始された。

ボディ/インテリアのデザインだけでなく、基本コンセプトの立案からエンジニアリングまで深く関与した、イタルデザイン社のジェルジェット・ジウジアーロ氏は「現代のシトロエン2CV」を目指したといわれる。

彼の想いを体現するように、コストを徹底的に抑える一方、様々なアイデアを駆使して極めて魅力的なベーシックカーに仕立てられていた。

外装では既にカーブド(曲面)ガラスが常識となっていた1980年代にあって、ウィンドスクリーンを含めてすべて平面ガラスを採用。ワイパーも潔く一本のみ。

そしてボディも一切の曲面を排し、機能美さえ漂う平面パネルだけで構成した。これはコストを下げるだけでなく、シンプルさを前面に押し出すことで当時の自動車デザインに一石を投じる、というジウジアーロの高い理想も込められていたといわれている。

一方インテリアも、とくに最初期モデルの特徴であった取外し自由なハンモックシートと、そのデザインを応用したダッシュボード全幅にわたる大きな棚、左右にスライドが可能な灰皿など、実用的かつ魅力的なアイデアに満ち溢れるとともに、いかにもファッションの国イタリアらしい、洒脱なテキスタイルを巧みに使用している。

決して高級ではないが、極めてセンスの優れた空間を醸し出していたのだ。

前輪を駆動するエンジンは、126用を拡大した縦置き空冷直列2気筒OHV652ccと、こちらも127から流用された横置き水冷直列4気筒OHV903ccの2本立てでスタートした。

1986年からは内外装に大幅なフェイスリストが施されるとともに、パワーユニットも生産性アップを目的に開発されたフィアットの新世代エンジン、769ccから999ccに至る「FIRE(ファイア)」SOHCユニットへと暫時スイッチされる。

またその後も、インジェクション化や1108ccへと排気量アップなど、随時おこなわれていった。

一方駆動系についても、1983年以降には、オーストリアのシュタイア・プフ社製4WDシステムが与えられた「4×4」が追加されたほか、1991年からは富士重工から供給されるECVTを組み合わせた「セレクタ」も設定された。

「現代のシトロエン2CV」を目指したフィアット・パンダは、もはやお手本とした2CVに勝るとも劣らない存在として認知されるに至り、21世紀を迎えたのち、2002年11月をもって生産を終えるまで、長らく高い商品力と人気を保ち続けたのである。