軽!?の「アルファード」って何? パクリなの? 「中国車=コピー車」はどうなった? 最新独自デザインに驚愕! 中国メーカーの現状とは

世界的な電動化の後押しにより、中国の自動車産業は約20年前と比較して飛躍的に進化しました。一方でほんの10年前までは「中国車=コピー車」というイメージが根強くありましたが、現在の中国車メーカーのデザイン事情はどのような状況なのでしょうか。

かつてトヨタ「アルファード」に似せたデザインのモデルが多かった…中国メーカー、いまは?

トヨタを代表するミニバンの「アルファード」は、日本のみならずアジアでも高い人気を得ています。そのため関税などにより2000万円以上する価格でも「欲しい」というユーザーがあとを絶ちません。

【画像】「えぇ…!」 これがパクリ「ミニアルファード」です!(30枚以上)

こうした事情からかつては、アルファードに似せたデザインのモデルが中国には多く存在。軽自動車サイズの未奥「BOMA」をはじめ、トランプチ「M8」、ロエウェ「iMAX8 EV」などは見た目からアルファードを連想させていました。

一方で昨今の中国車は世界的にもデザイン性が高いと評価されています。そんな現在の中国車メーカーのデザイン事情はどのような状況なのでしょうか。

デザインだけじゃなくブランディングも肝心 コピーから脱却する中国車デザイン

世界的な電動化の後押しにより、中国の自動車産業は約20年前と比較して飛躍的に進化しました。

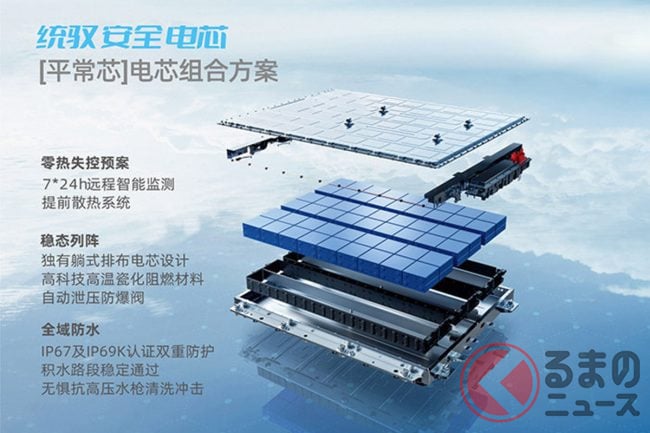

バッテリーやモーターといった電気駆動系だけでなく、最近ではハイブリッド車用エンジンの研究開発も積極的に行なわれており、技術的にも世界の自動車メーカーと肩を並べるレベルにまで達してきています。

数ある自動車の構成要素の中でもデザイン力に関しては特に成長を感じさせる分野です。

ほんの10年前までは「中国車=コピー車」というイメージが根強く、ニュース番組やネット記事では嘲笑の対象となっていました。

例えば、今では世界でもっともEV(含PHEV+BEV)を販売、日本でも2023年から乗用車を販売するBYDもかつてはコピーが指摘されていました。

BYDは2008年に「世界初の量産PHEV」として「F3 DM」を発売しましたが、これは当時のトヨタ「カローラ」との類似性が指摘されており、他の車種では足回りがそのままカローラのものを流用できるほどだったとも言われています。

それまでは類似性が指摘されたり、独自デザインであってもアクの強い意匠を持ったりしたデザインでしたが、2017年に数多くの欧州ブランドでの経験を持つヴォルフガング・エッガーをデザイン部門のトップとして迎え入れたことを機に、BYDのブランディングとデザインは飛躍的に向上します。

まず初めに行なったのは「ドラゴンフェイス」というBYDモデル統一のフェイスの設定で、これが後に続くBYDモデルの根幹となりました。

2021年からはこれまでの「王朝シリーズ」に加えて、新たな商品群「海洋シリーズ」をローンチ、「海洋生物」や「船舶」からデザインの着想を得たEVを続々と投入しています。

デザインと同時にブランディングの方向性もしっかりと決めることで、海外市場でも統一性を持ったラインナップの展開が可能となったのです。

ブランディングに関して言えば、中国ブランドの中でもっとも洗練されているのは「ジーリー(吉利汽車)」傘下の「リンク・アンド・コー」と「ジーカー」であるという印象です。

ジーリーは2010年にボルボを傘下に納めて以来、自社ラインナップの品質は大幅に向上。

2016年にはボルボと共同で新ブランド「リンク・アンド・コー」を、2021年には兄弟ブランド「ジーカー」がそれぞれ設立されました。

どちらのブランドもデザインはスウェーデン・イェーテボリにあるデザインセンターで行なわれていますが、イェーテボリはボルボのお膝元でもあるので、ボルボと同水準でデザインされていると言って差し支えないでしょう。

また、車体自体の品質やデザインだけでなくブランドイメージにも徹底してこだわっており、ウェブサイトと車載システムに用いるフォントまでもブランド専用のものを設計するほどです。

筆者も実際に両ブランド車種に試乗したことがありますが、中国車特有の先進性をタッチパネルの採用などでアピールしておきながらも、頻繁に触る部分では物理ボタンを残して使いやすさに気を配る設計には、自動車を長年作ってきたジーリーとボルボにしか作れないクルマであると感じました。

かつでは「コピーでも良い」との認識が強かった消費者の間でも、次第に恥じらいの意識が芽生えていきます。

この意識のおかげで2010年代中盤以降、トップレベルの中国メーカーからはコピーデザインが徐々に姿を消していき、日本や欧州メーカーでの経験を持つ一流デザイナーを抜擢、アイデンティティとなる独自のデザイン言語を形成していくようになりました。

これに加え、2020年代以上では電動化の後押しもあり、消費者は「先進性」を機能面とデザイン面の両方で求めていくようになります。

「グリルレス」なフェイスは当たり前とし、左右一体型のデイライト/テールライトや、繊細なガラス細工のような灯火類は「中国車らしい」トレンドと言えます。

また、バンパー下部や左右ヘッドライトの間に簡易的なドット絵や文字を表示できるディスプレイを備えるモデルも増えてきており、歩行者など他の交通との円滑なコミュニケーションに用いられています。

室内ではダッシュボード中央に15インチ級のタッチディスプレを配置することがもはやスタンダードとなっています。

新興EVブランドではメディアやエアコンだけでなく、シートやハンドルの調整までもこのディスプレイ内で行なえるようにしており、物理ボタンを徹底的に排除した設計が見られます。

デザインセンスの変化が著しい中国メーカーですが、一方で末端の方ではいまだコピー車の存在は珍しくありません。

「…「老年代歩車」は近年、日本でも「車検のいらない小型EV」として販売する業者が増えています…」検索してもさっぱり出て来ない、どこで販売して居るのでしょうか?

ライターは「中国車研究」を自称して居るが、”自分は内情よく知って居ます”のアピールの為だろうか、特定のメーカをとり上げておいて宣伝するのかと思いきや「…中国自動車産業の恥とも言えるこういった弱小メーカーは少なからず…」だとの。他の方の指摘でも有るが、日本国内で販売していると有るが、いっくら検索しようとも、さっぱり情報は出て来ない。このサイトは度々作文記事と思しき記述が目立つが、この記事はどうなのか?