国の「ガソリン補助金」、17日から0円に! “支給なし”は制度導入後で初! しばらくは「レギュラー185円」継続か… 今後は「補助金復活」の可能性も素直に喜べないワケ

いわゆる「ガソリン補助金」が制度の導入以来、はじめて支給なしになる見込みです。一体どういうことなのでしょうか。また、ガソリン価格は今後どういった状況になるのでしょうか。

「ガソリン補助金」ゼロ円へ… どういう状況なのか

ガソリン価格が高騰した場合に、店頭価格を引き下げる、いわゆる「ガソリン補助金」。

これが2025年4月17日から支給額が0円になるようです。一体どういうことなのでしょうか。また、ガソリン価格は今後どういった状況になるのでしょうか。

ガソリン補助金は、正式には「燃料油価格激変緩和補助金」といいます。原油価格の高騰を受けて、2022年1月に導入されました。

当初は3ヶ月間の予定でしたが、ロシア・ウクライナや中東問題など、原油価格に影響を及ぼす世界情勢が不安定なことを受け、複数回延長した経緯を持ちます。

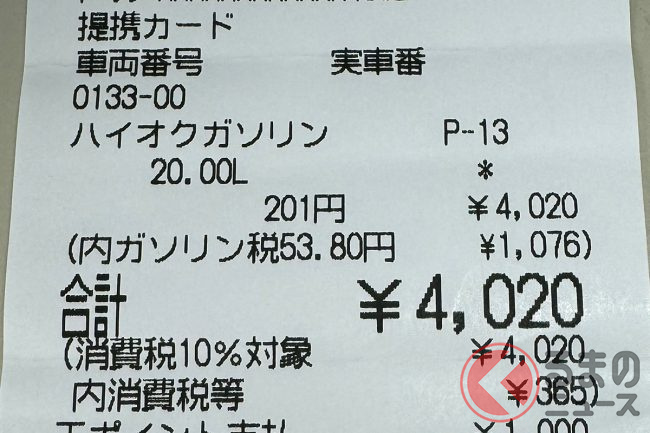

この補助金によって、原油価格が上昇しても1リットル当たりのレギュラーガソリン小売価格がおおむね「175円程度」になるように調整されていたのです。

これまで、原油価格の変動とともに支給額の割合や算定方式が複数回変更されており、2023年9月7日からはレギュラーガソリン小売価格の「168円から17円を超える分」が算定基準に変更。

これを超える分は全額支援、17円以下(168円〜185円未満)は最大60%の支援が行われてきました。

いっぽう、新エネルギーの転換を推し進める主要国をはじめとする国際社会から、この補助金を支給することが全世界的な「脱炭素」の実現の妨げになる、との批判が寄せられます。

これを受け、日本政府は国際情勢に合わせる格好で、段階的な補助金の縮小、および打ち切りを決定したのです。

縮小は段階的に行われており、まず2024年12月19日からは、最大60%の支援から30%へと引き下げを実施。そして2025年1月16日、残る30%の補助もなくなり、打ち切られたのです。

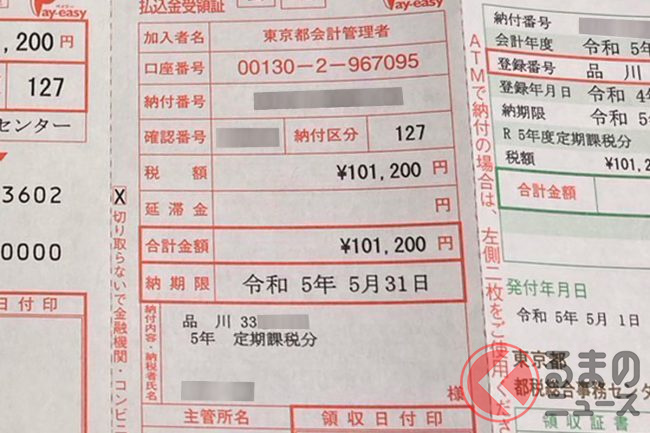

こうしたことから、レギュラーガソリン小売価格は実質的に「185円ベースの調整」という方式に変更されたことになり、2024年12月から1月のわずか1ヶ月という異例の短期間で、これまで類をみない10円という大幅値上がりを記録することになりました。

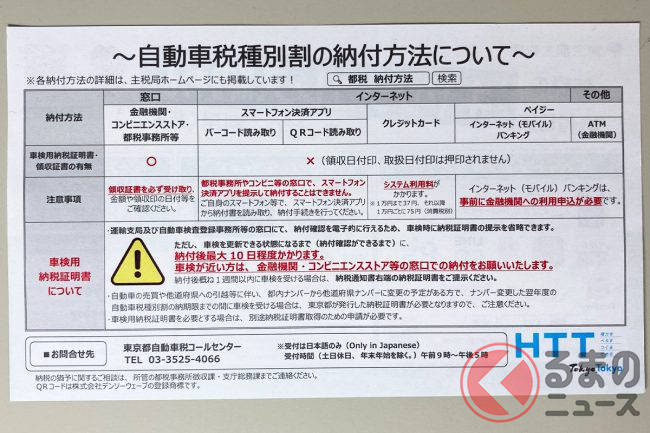

とはいえ、資源エネルギー庁の公式サイトによると、2025年1月16日以降の補助金については、「状況を丁寧に見定めながら、基準価格から17円を超える部分に対する補助率を段階的に(月の価格変動が5円程度となるよう、原則月3分の1ずつ)見直す」とし、185円を超える部分については継続的に補助が実施されています。

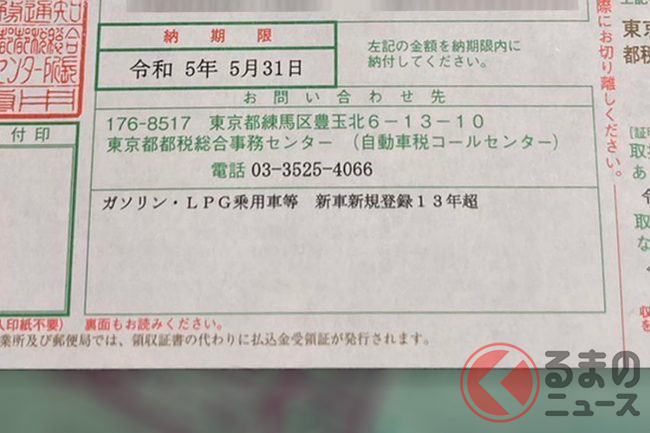

いっぽう原油価格については、2025年4月から下落が続いており、1日の午後の76.3ドル前後(ドバイ)をピークに14日午前には66ドル付近を推移し、原油安の傾向が続いています。

一部報道によると、これに円高が重なったこともあり、資源エネルギー庁は4月21日時点の全国平均のレギュラーガソリン小売価格が185円を切ると想定を出し、4月17日から補助金の支給を止める方針であるとしています。

ガソリン補助金としては2022年1月の導入以来、完全に「0円」となれば初めてですが、資源エネルギー庁では1週間ごとに原油や小売価格の動向を見ており、今後ふたたび小売価格が185円を上回りそうであれば、補助金は変わらず支給されます。

※ ※ ※

ガソリン価格の高騰に関しては、継続的に国も検討を進めており、自民党、公明党、国民民主党3党の政調会長は4月11日にも、国会内でガソリン価格の引き下げを議論しました。

自民党、公明党はこれまでの補助金の再開による価格引き下げを提案したのに対し、国民民主党は以前から提案している「暫定税率」の廃止を求める姿勢を崩さない方針です。

暫定税率は、ガソリン税にプラスして課されている「25.1円」をいいます。

1974年に導入されたもので、当時策定されていた道路整備計画を進めるにあたり、道路の建設や整備のための資金が足りなかったことを補う、いわば「急きょ特例で設けたカンパ制度」でした。

ところがその後に策定された道路整備計画でも、この暫定税率をあてにした予算が組まれ、延々と引き継がれることになったのです。

2008年には、暫定税率の期限を迎えたものの、時の福田康夫内閣で復活を遂げるとともに、道路整備にかかる財源をすべての税金からまかなうという「一般財源」に変更。

すなわちこれは、「道路を使うのはクルマユーザーなのだから、道路を整備するために、クルマユーザーが払うガソリンに上乗せしてお金を取ろう」という、本来の暫定税率の目的(課税根拠)を喪失した形になります。

そのうえ、2010年度の税制改正で、暫定税率が「当分の間」維持されることが決定し、現在に至っています。

本来は一時的な資金調達だったはずの暫定税率がダラダラ引き継がれ、ひいては税金を課す目的を失った状態に関しては、JAF(日本自動車連盟)をはじめ、自動車業界から非常に問題視され、即時廃止の声があがっています。

そうしたなか、2024年12月11日、自由民主党、公明党、国民民主党の幹事長会談で、はじめて「ガソリン減税(ガソリンの暫定税率の廃止)」について合意がなされ、「令和7年度与党税制改正大綱」で、正式に「撤廃」が宣言されました。

ただし、撤廃については大筋で合意があっただけという段階で、具体的にいつ、どのように廃止していくかは依然白紙のままです。

今回の国会内での議論も、国民民主党は暫定税率の廃止によるガソリン価格の引き下げを改めて強調した形です。

今のところはガソリン価格の高止まりの傾向が続くと見られますが、地方においては公共交通機関の不足や廃止からクルマが生活必需品となっているほか、物流業界においてもガソリン価格の高騰は死活問題ともいえます。

果たして今後、国民の声は反映されるのでしょうか。

Writer: くるまのニュース編集部

【クルマをもっと身近にするWEB情報メディア】

知的好奇心を満たすクルマの気になる様々な情報を紹介。新車情報・試乗記・交通マナーやトラブル・道路事情まで魅力的なカーライフを発信していきます。クルマについて「知らなかったことを知る喜び」をくるまのニュースを通じて体験してください。