「エーエスブイ」って知ってる? 今やクルマは「走るコンピューター」 その先端技術に最も近い自動車整備士になってみない?【PR】

クルマの点検・整備などのメンテナンスを生業とする自動車整備士の制度改正が迫っています。この記事ではその改正内容と、整備技術が高度化する要因となった先進安全自動車の装備について深掘りしています。

【この記事のポイント】

- 自動車整備士の制度改正が行われる

- なぜ制度改正が行われる?

- ASV(先進安全自動車)について

- ASVの技術について

- 高度化する整備技術は専門学校で学ぼう

もう少し! 2027年に自動車整備士の制度改正が! ではなぜ行われる?

制度改正の理由は「人材不足対策」「より高度化する自動車技術に対応するため」

2027年1月1日より、自動車整備士の制度が大きく変わることをご存じでしょうか?

(既に一部は2022年5月25日に改正されています)

これは社会問題となっている自動車整備士の人材不足への対策と、自動車技術の進展や高度化に対応するために実施されるものです。

(引用:自動車整備士資格制度等の見直しについて)

自動車に採用されている先進技術が、これまで以上に高度化かつ複雑化していくことによって、自動車整備士に要求される知識や技術も高まっています。先進技術は近年急速に普及しており、クルマを利用する私たちにも身近なものとなりました。

そこで今回は、自動車の先進技術には何があるのか解説していきます。

先進安全自動車とは? 基本方針は「ドライバー支援」「社会からの理解」

先進技術を利用した先進安全自動車=ASVはドライバーをサポートしてくれる強力な味方!

先進技術を利用してドライバーの認知、判断、操作をサポートし、安全運転を支援するシステムを搭載した自動車をASV(先進安全自動車:Advanced Safety Vehicle)と呼びます。

なお、1991年度から現在まで30年以上にわたって、国土交通省が中心となって取り組んでいるASV推進計画があります。

これはASVに関する技術の開発・実用化・普及を促進するプロジェクトで、学識経験者、自動車・二輪車・自動車部品メーカー各社、関連団体、関係省庁をメンバーとしたASV推進検討会によって、ASV推進計画を円滑に進めるための検討が行われています。

そのASV推進計画では基本的方針として以下を策定しています。

1.ドライバー支援の原則

ASV技術はドライバーの意思を尊重し、安全運転を支援するもの。あくまで運転手が主体的に、責任を持って安全に運転するという前提がある。

2.ドライバー受容性の確保

ASV技術はドライバーが使いやすく、安心して使えるような配慮をする。

3.社会受容性の確保

他の自動車や歩行者などと一緒に走行するため、ASV技術を搭載した自動車は社会から正しく理解され、受け入れられるよう配慮する。

加えて「運転支援の考え方」というものもあります。これはASVの基本理念を運転支援の考え方として具体化したもので、これに沿って検討と実用化がなされます。

1.意思の疎通

ドライバーの意思や意図に沿った支援を行うこと

2.安全運転(安定的作動)

システムが安全な運転を支援すること

3.作動内容を確認(監視義務)

ドライバーがシステムの作動内容を確認できること

4.過信を招かない

ドライバーの過信を招かないよう配慮した設計をすること

5.強制介入可能

システムが行う制御に、ドライバーが強制介入できること

6.円滑な移行

システムの支援範囲を超えた際、ドライバーの運転操作切り替えが円滑にできること

これらと、7.安全性が後退しない(社会)、8.社会に受け入れられる素地の形成(社会)を加えた計8つの指針が「運転支援の考え方」として示されています。

(引用:ASVとは)

ASVの技術ってどんなものがあるの? 実はもう触れている機能がたくさん

それでは、安全運転をサポートしてくれるASVにはどのようなものがあるのでしょうか? 具体的な例を見てみましょう。

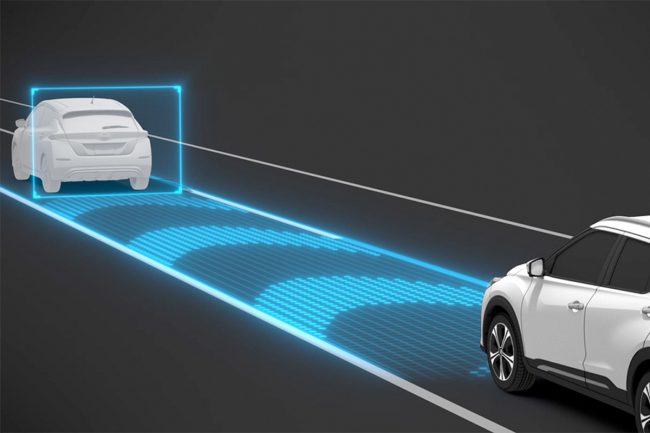

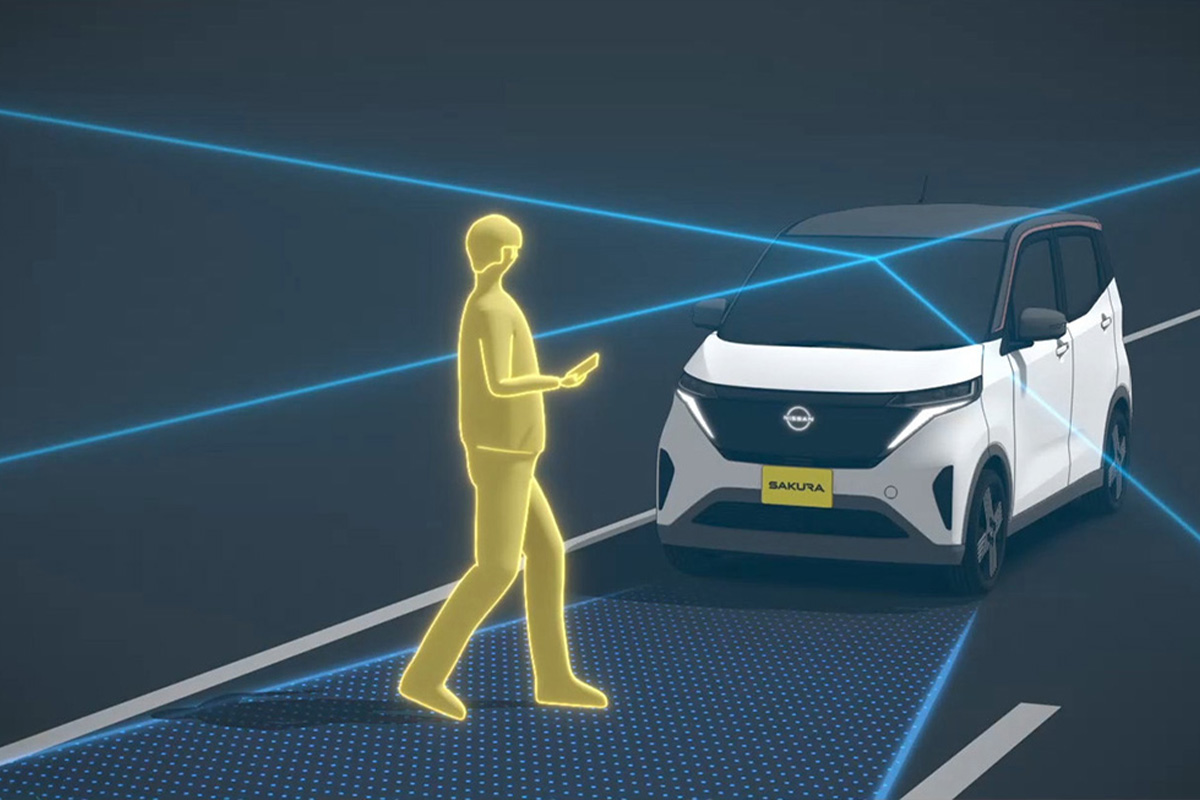

衝突被害軽減ブレーキ(AEB)

クルマ同士の事故で最も多いのが追突事故です。AEBは追突事故などの被害を軽減、または回避することを目的としています。

車載のカメラやセンサーなどで前方の状況を検知し、クルマや歩行者、障害物に衝突しそうになった際に警告灯や音などで運転者に注意を促します。さらに接近した場合は運転者に代わり、自動でブレーキを作動させます。

この衝突被害軽減ブレーキは、2020年1月に国土交通省が保安基準を改正して、新型車への搭載(国産車は2021年11月から、輸入車は2024年7月から)を義務付けています。また、2025年12月からは既存のモデルについても、それ以降に生産されるクルマは義務化の対象になるとのことです。

レーンキープアシスト(LKA)

車線維持補助装置を指します。これは運転者が無意識のうちに車線からはみ出しそうになった時に注意を促すシステムです。

クルマの前部(フロントウインドウなど)に付けられたセンサーが道路上の白線や黄線を認識し、車線から逸脱しそうになった際に音やディスプレー表示などで正しい位置に戻るよう警告します。

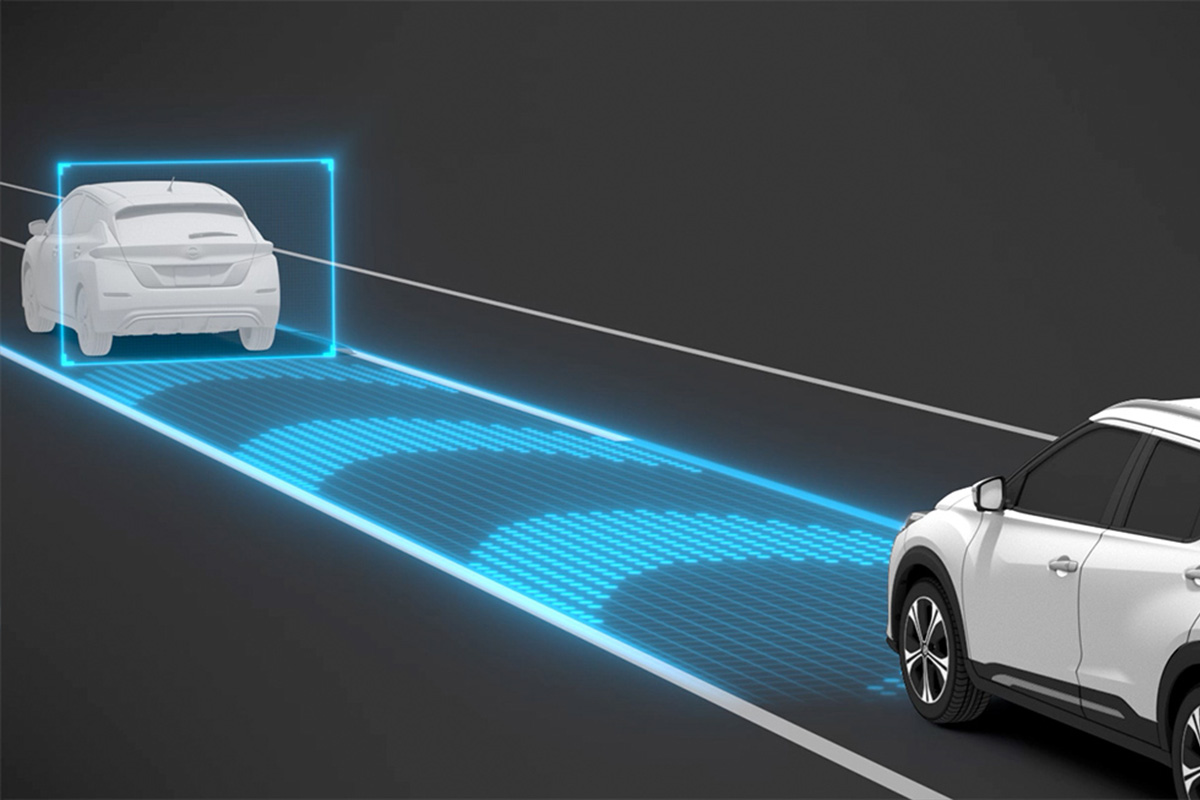

アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)

車間距離制御装置です。クルマの前部につけられたカメラやセンサーが先行するクルマを検知し、システムがブレーキ操作とアクセル操作を行うことで車間距離を一定に保ち、追従走行します。

これは運転者の疲労軽減、車間距離の確保、下り坂から上り坂に変わる箇所(サグ)での減速による渋滞を緩和します。

横滑り防止装置(ESC)

走行の安定性を高める安全装置で、センサーがクルマの横滑りを検知すると、各車輪のブレーキを制御して車体を安定させます。

これは滑りやすい路面や急カーブの際に起こりやすい事故のリスクを軽減させます。なお、現在では装備が義務付けられています。

ふらつき警報

高速道路などの走行時(60km/h以上)に、ハンドル操作の乱れや修正操舵(そうだ)からドライバーの注意が低下していると判断した際に、ディスプレーの表示などで休憩を促すシステムです。

駐車支援システム

駐車を支援するシステムで、車載のカメラやセンサーで駐車スペースや周囲にある障害物の有無を認識します。AI(人工知能)が障害物に接触しないルートを探し、ハンドルやブレーキ、アクセルを自動制御して駐車するものの他、車両周囲の全方向を表示するもの、ハンドル操作を自動で行うものなどがあります。

その他にも、ミラーでは見えない後方の死角に別のクルマがいることを音で知らせる後側方接近車両注意喚起装置や、状況に応じてヘッドライトのハイビームとロービームを切り替えてくれる自動切り替え型前照灯などもあります。

普段、特に気に留めずに使っている機能も、実は安全に運転できるよう考えられた先進技術なのです。

制度改正では電子制御装置整備に関する知識・技術がさらに必要に!

“走るコンピューター”時代の整備士 変化に対応できる学びを

先進技術の説明で、「センサー」という単語が何度も登場したことからも分かるように、クルマは「走るコンピューター」といっても過言ではないほど、より高度な技術が使われ、複雑化しています。

2027年の自動車整備士の制度改正では、2級自動車整備士や特殊自動車整備士にも、電子制御装置整備に関する知識と技術が新たに要求されることになりました。

自動車整備士は、最先端のテクノロジーに触れることができる職業でもあります。

変化し続けるクルマ社会に対応できる力を身につけるには、確かな知識と実践力が欠かせません。

専門学校では最新の技術を学び、即戦力として活躍できるスキルを身につけることができます。

クルマの未来を支える自動車整備士への第一歩を、ここから踏み出してみませんか?