迷惑なド派手電飾&爆音… 迷惑系ランボオーナー逮捕! 不正車検のクルマ屋も同時に!? 何があった? 違法改造の現状は

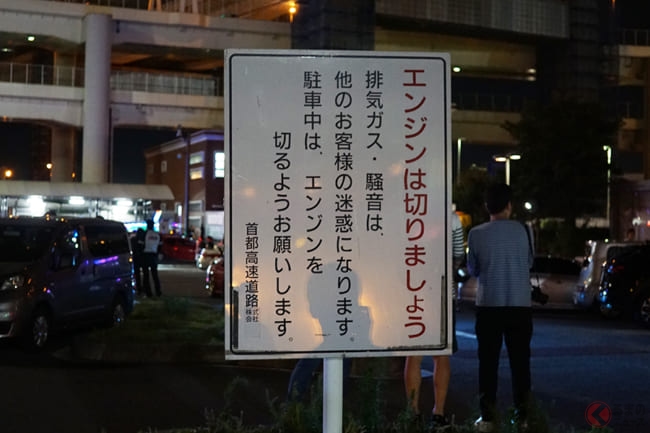

爆音の空ぶかしをはじめ、これまでも数多くの迷惑行為を行ってきたランボルギーニオーナーと数百台の不正車検を行ってきた民間車検場の責任者など6名が6月26日逮捕されました。

ド派手な改造…いいの? 違反となる部分はどこ?

一般社団法人日本スーパーカー協会代表理事の須山泰宏氏に聞きました。

―― ランボルギーニに多い違法改造にはどのようなものがありますか?

一般的に合法違法限らずに、エアロパーツ、足回り改造や車高ダウン、マフラー交換、電飾、エンジンチューンなどがあります。

それぞれに合法の基準があり、それを外れると違法(道路運送車両の保安基準不適合)になります。

ランボルギーニの改造は、マフラー(排気音量)、足回り(最低地上高)、エアロパーツ(突起物)、電飾(灯火等の照明部)が多い様に思います。

―― 車検基準をクリアするランボルギーニ車の継続車検時に適用される「近接排気騒音値」はどれくらいなのでしょうか。

近接排気騒音(マフラー出口から50cm、後方45度の角度で測定)の規制値(平成10年~)は、一般的には96dB(デシベル)以下が基準とされています。

ランボルギーニやフェラーリなどのスポーツカーは後部エンジンの乗用車となるため、100dBが近接排気騒音値となります。

なお、マフラーを交換した場合、新車時の音量に5dBを加えた値以下である必要があります。

継続検査(車検)時に規定値を越えると基準適合外となり公道を走る事は出来ません。

規定値以上で走行した場合、平成15年4月以降は罰金刑・懲役刑が適用されます。

なお、音量を表すdBは「比を対数(常用対数log)で表す単位」なので、+6dBで音量は2倍になります。

―― 電飾関係で許される改造はどの程度でしょうか。

自動車の灯火類、たとえばヘッドライト(走行用前照灯)には、明るさ・色・設置位置・照射方向・照射内容など詳細な基準があります。

電飾として使われることが多い「その他の灯火」についても以下の規制が定められています。

・光量300カンデラ以下→ストロボLEDの光量は5000カンデラ以上

・光源が外を向いていない→外に向いている光源も多数。

・車両後部に「白色」灯火を使うことは禁止

また、灯火類はヘッドライト含めて点滅することは絶対にNG。

「他の交通の妨げになるような光」を出していたら、装備される場所も光量も色も関係なくすべてNGとなります。

―― 爆音マフラーと迷惑な電飾のランボルギーニについて、正統派ランボオーナーはどのようなイメージをもっているでしょうか。

一部の改造ランボルギーニによって、ランボルギーニそのもののブランドイメージが棄損されてしまうことは、ランボルギーニファンそしてスーパーカーファンもとても悲しいことです。

またスポーツカーを芸術の域まで高めたと言える素晴らしい工業製品=スーパーカーを作ったメーカーに対しても、リスペクトすべきだと思います。

ノーマルでランボルギーニに乗っているオーナーは、改造やモディファイをするなら、法律的・社会的に適合した方法で行って欲しいと考えているはずです。

―― 今回の逮捕についてどのような印象をお持ちですか。

スーパーカーメーカーやディーラーから見ると、安全上や保証の観点から見ても、当然メーカーが想定した利用方法、つまりノーマルでの利用が大前提です。もちろん、法律的・社会的観点からも同様です。

ただ、個性の表現やパフォーマンスの向上を希望するオーナーの気持ちも理解できますし(人が誰しも持つ“程度の差はあれ”承認欲求の1つの形)、モディファイをするオーナーはクルマへの思い入れが強い傾向もあります。

またそこにニーズ=マーケットがある限り「車両改造を生業とする人たち」がいらっしゃいます。

一方、諸外国から見た日本特有のスーパーカー文化の1つは「改造」と思われています。

なぜならノーマルのクルマは世界どこにでもあります。日本に来てまで見たいクルマの一つに改造されたスーパーカーがあるのも確かです。

この様にスーパーカーの改造をとりまく状況は様々な要素や観点があり、資本主義経済である日本においては、個人の希望や欲求は“実現可能なバランスを満たしたうえ”で実現されるのが望ましいと思います。

日本は世界的に見ても数少ない自動車生産国であり、欧州や北米ほどの歴史はないにしても自動車文化を大事にしている国だと思います。

今回の事件を業界全体が受け止め、より良い自動車産業・自動車文化の発展の為にみんなが改めて法律的・社会的な必要要件を考え、今後の業界のひいては日本の成長につなげていくことを心より望みます。