大阪の謎の交差点名「梅田新道」って一体ナニ? “新しい道”とはどこの道路なのか「国道の重要結節点」の不思議な地名の由来とは

大阪駅の南側にある重要な交差点「梅田新道」は、なぜこんな交差点名になったのでしょうか。新しい道とは一体何を指すのでしょうか。

有名な交差点名 その由来は

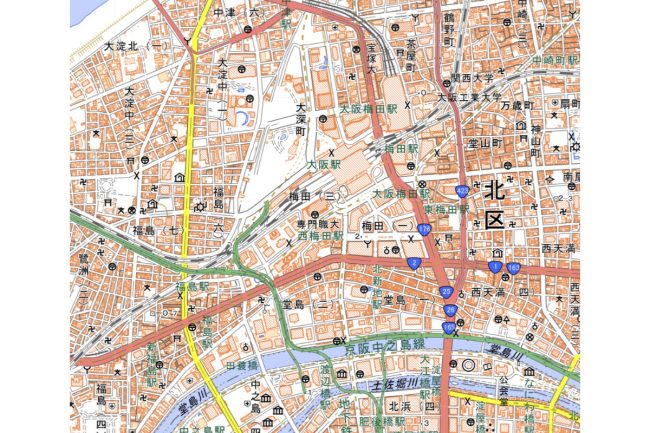

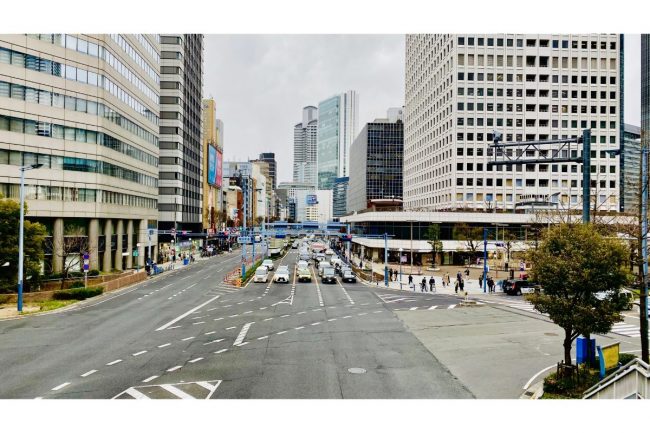

大阪の巨大ターミナル「大阪・梅田駅」の南側に、「梅田新道」という交差点があります。

国道1号、国道2号ほか複数の主要幹線が接続する重要地点ですが、そもそも「梅田新道」というのは一体どの道路なのでしょうか。

梅田新道交差点は、大阪駅の南側街区の南東角に位置します。

西側へ伸びるのは国道2号で、岡山・広島・下関方面へ伸びる大幹線です。さらに東側には国道1号が、名古屋・東京方面へ伸びていきます。

さらに北へは国道176号が宝塚・福知山・天橋立方面へ、隣の梅新南・梅新東からは国道423号が「新御堂筋」として箕面・亀岡方面へ、南へは国道25号が難波・大和郡山・四日市方面へ伸びていきます。

まさに大動脈がことごとく集結する重要交差点と言えます。交通量も多いことから、2024年の事故多発交差点ワースト5位に、隣の梅新東交差点がランクインしているほどです。

ところで、交差点名の「梅田新道」というのは、どこの新しい道路を指しているのでしょうか。そもそも「梅田新道」という名称はいつから、どういった由来で使われているのでしょうか。

※ ※ ※

もともとの梅田新道というのは20世紀初頭(明治末期)に、大阪駅~大江橋に道路が整備された時に付けられた名称です。

歴史をひもとくと、大阪・梅田駅の周辺は近年まで、ほとんど人が住む場所ではありませんでした。江戸時代には「梅田墓地」という共同墓地が広がっていて、エリア一帯が沼地を開拓した水田になっていました。そもそも「梅田」は「埋田」から来ているというのは有名な話です。

いっぽう、国道を挟んだ現在の「北新地エリア」は、江戸時代から繁華街「堂島新地」として栄えていました。大坂・上方の市街地がどんどん広がり、中之島エリアを越えて、今は無き「曽根崎川」まで到達していたのです。曽根崎川は、堂島川にさらに並行して現在の国道2号のあたりを流れていました。

現在の国道2号にあたる曽根崎川は、「街」と「街の外」の境目にあたる存在でした。

さて、明治時代になって鉄道が整備されはじめると、都市間鉄道の大阪側ターミナルを設置するのに、この空白地帯「梅田」はちょうどいい場所でした。用地買収で多数の住民の商業・生活を奪う必要が無いからです。

とはいえ、1874年に駅と鉄道が開業したものの、元々何もなかった大阪駅に、まともなアクセス道路は無いままでした。

初代大阪駅は今よりもやや西側にありました。そこで、まずは桜橋~渡辺橋、つまり現在の「四ツ橋筋」がメインの駅前道路として拡幅整備されていきます。

いっぽう、大阪市キタエリアの大規模開発が、1900年代から始まっていきます。こうした市街整備はオリンピックや万博の開催がきっかけとなることが多いですが、この時は「内国勧業博覧会」の大阪開催がきっかけでした。

そこで、大阪駅アクセスの第二主要道路として整備されたのが、大阪駅~大江橋ルート、つまり現在の「御堂筋」につながる道路でした。この新設区間が「梅田新道」と呼ばれたのです。

1910年に大阪市電の大阪駅~大江橋が開通。この時に「梅田新道」停留場が誕生しました。この頃には開通初期の「何もないターミナル駅」の面影はすでに皆無で、現在「キタ」と呼ばれる都心地帯の様相へ生まれ変わっていました。

大阪市電は1963年に廃止されてしまいますが、梅田新道という主要地名は交差点名として残り、現在に至ります。

Writer: くるまのニュース編集部

【クルマをもっと身近にするWEB情報メディア】

知的好奇心を満たすクルマの気になる様々な情報を紹介。新車情報・試乗記・交通マナーやトラブル・道路事情まで魅力的なカーライフを発信していきます。クルマについて「知らなかったことを知る喜び」をくるまのニュースを通じて体験してください。