登場時は「夢のトランスミッション」とまでいわれたDCT。なぜそれほど広まらないのか

2ペダルのオートマ車にも「トルクコンバーター式AT(トルコンAT)」「CVT」など種類があるが、そのなかの「デュアルクラッチトランスミッション(DCT)」は一時期、「夢のトランスミッション」ともてはやされたものだ。2020年のいま、現状はどうなのだろうか。

オートマのイージードライブとマニュアルの高効率を両立させたDCT

1950年代から60年代にかけ、アメリカではトルクコンバーター式オートマチックトランスミッション(AT)のシェアが一気に拡大した。

一方、燃費にシビアなドライバーが多かった日本では、長らくマニュアルトランスミッション(MT)とATが併存する状況が続いたが、ロックアップなど新機構の追加や多段化など改良を重ねたATはシェアを徐々に拡大していき、1980年代以降は人気の中心に躍り出た。

1990年代に入り、おもに小型車向けに連続可変トランスミッション(CVT)の採用が進められたこともあり、21世紀初頭には、MTは「一部のマニアが好むもの」とされ、市場の多くはATとCVTが占める状況になっていった。

そんななか、ATのイージードライブとMTの高効率を両立させる「夢のトランスミッション」として登場したのが、デュアルクラッチトランスミッション(DCT)だ。

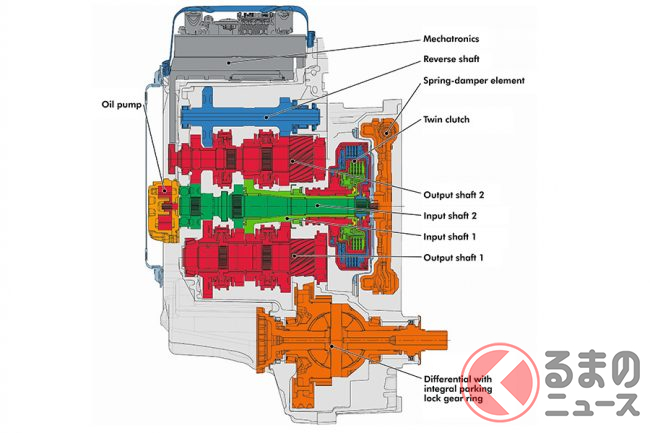

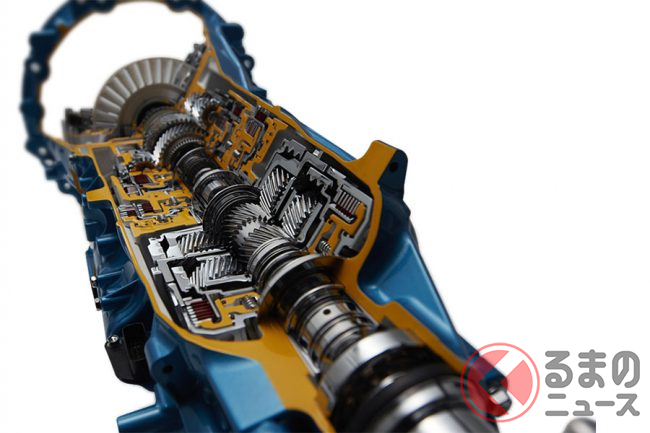

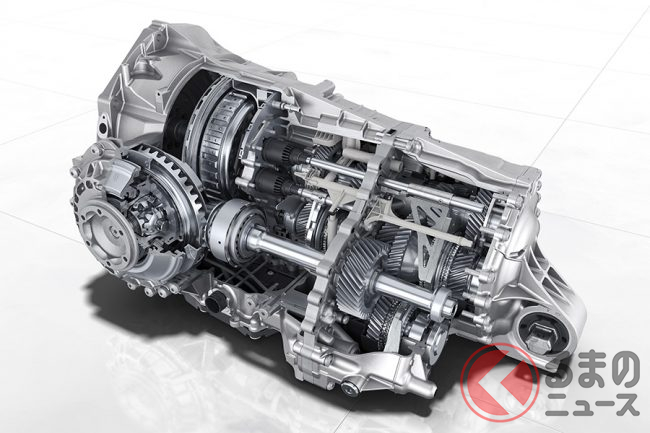

DCTは、その名前が表すとおり、ふたつのクラッチを内蔵するトランスミッションで、それぞれのクラッチは奇数段(6速DCTなら1速、3速、5速)と偶数段(6速DCTなら2速、4速、6速)を担当している。

1速での発進直後、すでに2速のギアはスタンバイしている。車速が上がり変速のタイミングになると、奇数段を担当するクラッチは解放され、同時に偶数段を担当するクラッチがつながり、タイムラグなく1速から2速に切り替わる。2速から3速、そしてそれ以上も同様にクラッチが交互に動作し、変速がおこなわれる仕組みとなっている。

つまりDCTは、ATにおけるトルクコンバーターやCVTが、構造上避けて通れない「内部伝達でのロス」とは無縁で、かつMTでの「クラッチやシフトの操作」という面倒をなくしたトランスミッションというわけだ。

市販車ではじめてのDCTは、フォルクスワーゲン(VW)が「ゴルフIV・R32」に搭載したDSGで、クラッチシステムをオイルに浸した「湿式多板クラッチ」を採用し、変速段数は6速だった。

VWは、この湿式多板クラッチ式DSGをおもにハイパワー車に搭載。一方、同社がその後主力とするダウンサイジングターボには、より簡易な構造の「乾式単板クラッチ式DSG」の搭載を進めていった。