高速の「インター」「ランプ」 なぜ2つの呼び方? どちらも「出入口」なのに名称が違う由来は?

高速道路の出入口を「インターチェンジ」と呼びますが、一部では「ランプ」と呼ぶ場合もあります。どう違うのでしょうか。

「インター」「ランプ」 実は違う2つの意味は

高速道路の出入口や料金所のことを、「インターチェンジ(インター)」と言いますが、高速道路によっては「ランプ」と呼ばれることもあります。

ほとんどの場合、どちらもほぼ同じ乗り場を示す言葉ですが、インターチェンジとランプとはどのように呼び分けられているのでしょうか。

高速道路や有料道路の出入口のことをインターチェンジ(IC)やランプなどといいますが、どちらの呼び方をするかは場所によって異なっています。

NEXCO東日本によれば、インターチェンジとは「高速道路と一般道路との出入口として設置された施設で、ETCゲートなどの料金徴収設備が併設されている施設」だと説明します。

NEXCO各社が管理する高速道路では、東京インターチェンジや厚木インターチェンジなどのようにインターチェンジと呼ぶことが一般的です。

一方でランプとは「相互を連結する道」のことで、高速道路と一般道や高速道路と別の高速道路といったように複数の道路が交差する場所などで、これらの道路を立体的に接続させている連結道のこと。直接的に料金所を意味する言葉ではありません。

この表現は道路工事などでもしばしば用いられ、高速道路の本線から料金所を経て一般道までを繋ぐ道路や、ジャンクションで高速道路の本線同士を繋ぐ道路などもランプに該当します。

一般道では、道路と道路が交差する場所には交差点がありますが、高速道路では道路が交差する場合は立体交差にしなければならないと道路法で決められており、複数のランプからなるジャンクションを設置することで、立体交差させています。

NEXCO東日本では、高速道路と一般道がランプを介して接続されている出入口をインターチェンジと呼び、2つ以上の高速道路本線がランプを介して接続されている乗り換え施設をジャンクションと呼ぶということです。

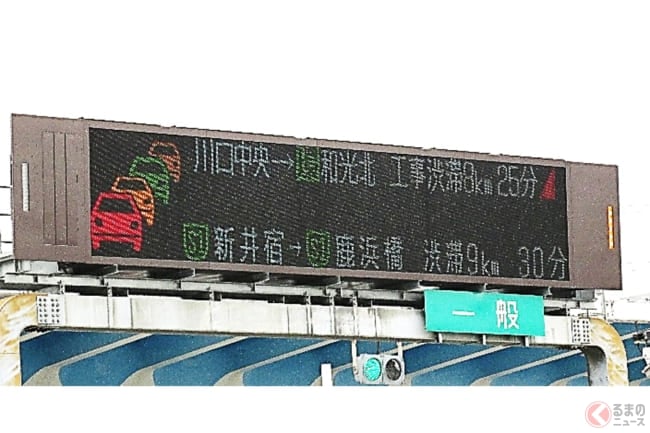

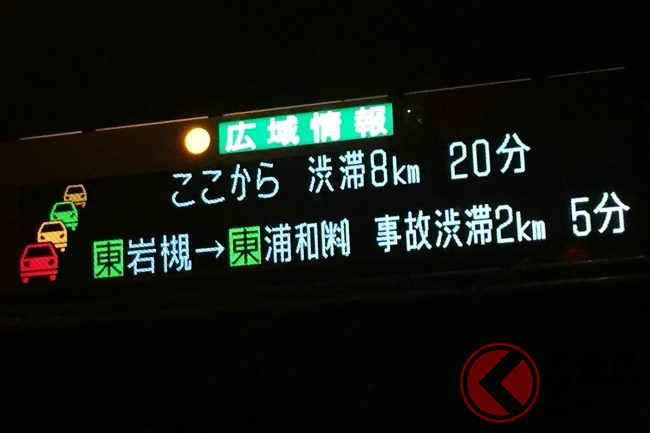

これに対し、首都高速などの都市高速では料金所などを「ランプ」と呼ぶことがあります。

一般的に、高速道路のインターチェンジには入口と出口が並んでいて、本線の上り線と下り線のどちらにもアクセスできるなど、複数のランプが複合的に設けられています。

首都高をはじめとする都市高速では「上り線への入口」や「下り線からの出口」など、一般道と高速道路をひとつのルートで繋ぐことも多いことから、道路と道路の接続道という本来の意味にそってランプという呼び方が使われてきました。

なお現在では、たとえば首都高速では料金所などの出入口について、ランプではなく「新宿入口」や「丸の内出口」のように「出入口」を使っているほか、東京インターチェンジのように高速道路と繋がる出入口は先出のインターチェンジを用いています。

このように、インターチェンジとランプではそれぞれ違った意味を持つ言葉ですが、実際のところNEXCOが管理する高速道路出入口ではインターチェンジ、首都高をはじめとする都市高速では「出入口」が使われることがほとんどです。